難関校の合格に必要なのは、

日々の努力と

昨今の入試動向から志望校選び、

出願のポイントまで、

今、押さえておくべき情報をご紹介します!

2023年度の入試を

読み解けば、

対策すべきポイントが

見えてくる!

-

2023年度入試は…

実質倍率が下回り、

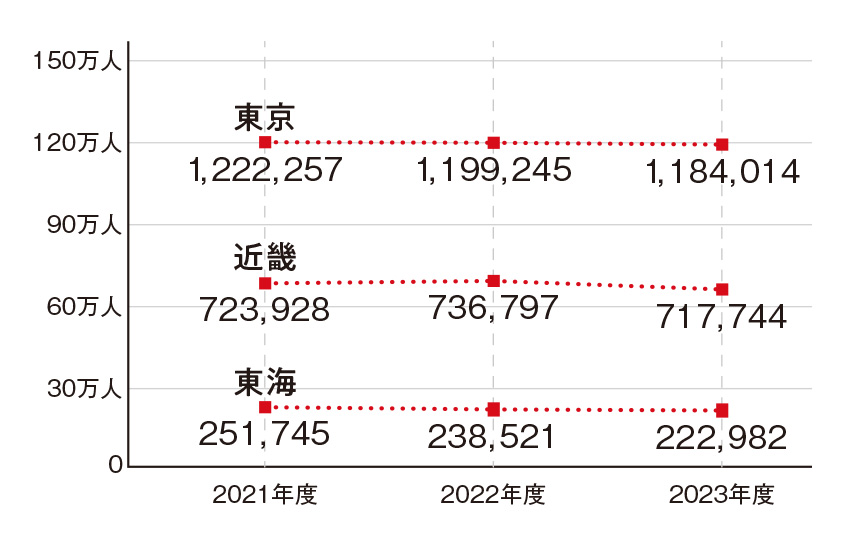

難関大学への志願者が増加2023年度は、「競争緩和が進んだ入試」となりました。全国の私立大学の年内入試は志願者数が増加しましたが、それ以上に合格数が大きく増え、実質倍率は2022年度を下回りました。それにより、チャレンジ志向が強くなり難関大学への志願者が増加。コロナ禍で続いていた地元志向が都市部の大学へと向き始めました。

今後も強気な志望校設定の動きが見込まれるため、志望校合格に向けて早めの入試対策と上手な併願戦略が大切といえるでしょう。

-

総合型・学校推薦型[公募]の

志願者数・合格者数![総合型・学校推薦型[公募]の志願者数・合格者数](./resources/img/2023-02/sec01_img09_sp.jpg)

※豊島継男事務所 「23年度 私立大総合型選抜&学校推薦型選抜 [公募]の志願状況(3/10現在)」115校の集計結果

-

【私立大】一般選抜

地区別志願者状況(3/31現在)

※豊島継男事務所『2023年度一般選抜志願状況レポート速報(3/31現在)』265校の集計

現行入試の最後の年、

年内入試の競争が激化

入試戦略を立てるうえで見逃せないのが、大学入学共通テストの動向です。大学入学共通テストの形式は、私立大学の個別試験と大きく異なるため、大学入学共通テストを敬遠し、私立大学志望者の年内入試志向を加速させました。さらに、来年2025年度から新課程入試がスタートするため、今年が現行入試の最後の年となります。安全志向でより一層、年内入試の志願者が増加する見込みです。

2024年度入試に向けて…

本命校対策としても

年内入試に積極的に挑戦しよう!

2023年度の入試状況や大学入学共通テストの動きを受け、2024年度の入試で大切なのは計画的な併願校選び。年内入試の競争激化に備えて、併願対策を早い時期から考えるのが大切です。近畿圏の主要な私立大では、各大学で併願可能な学校推薦型選抜や総合型選抜を実施しているため、年内入試から積極的にチャレンジするのがオススメ!

本命校の一般選抜で合格を確実につかむためにもその本番前から併願校を受験することで入試慣れしておきましょう。併願校で合格して本命校の対策に打ち込めると安心です。

本命校合格に向けた戦略の一歩は、

「どう併願するか」まで考えること

■strategy01

本命校より先に

併願校を受験しよう!

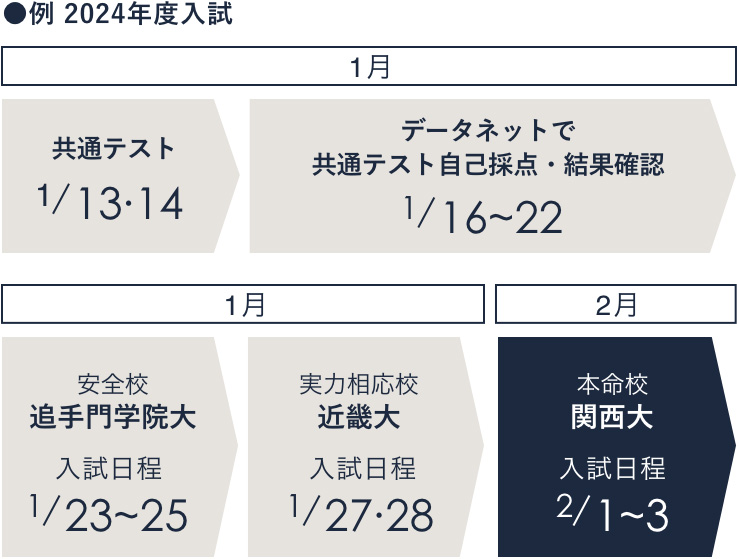

入試本番は誰だって緊張するもの。それが本命校ならなおさらです。だからこそ、いきなり本命校の入試を受けるのではなく、合格の可能性の高い併願校を先に受験して入試の空気に慣れておきましょう。

オススメは「安全校」「実力相応校」から受験するスケジュールを組むこと。先に併願校の合格をつかむことで自信もつきます。また、入試が連続すると疲れてしまうので、適度に間隔を空けることも大切です。

また年内に各大学で併願可能な学校推薦型選抜や総合型選抜で合格し、一般選抜で本命校にチャレンジするという選択肢もあります。

※最新情報は各大学のホームページをご確認ください。

■strategy02

本命校と同じ科目で

受験しよう!

1つめのポイントで触れたとおり、併願校の入試は本命校の入試のリハーサルとして活用できます。なるべく志望校と同じ科目で受験し、問題を解く感覚を磨いておきましょう。

また、たくさんの科目をバラバラに勉強するのは効率的にもNG。受験勉強をスマートに進めるためにも、早めに受験予定の大学の入試を調べて、勉強する科目をそろえておくのがオススメです。

■strategy03

受験費用を

なるべく抑えよう!

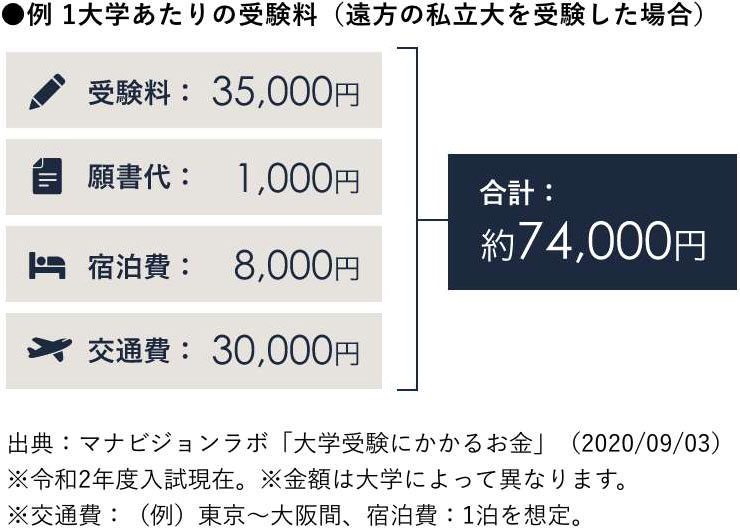

受験料に加え、交通費や宿泊費など、何かとお金がかかる受験。併願校を多めに受験する場合は保護者とよく相談しつつ、受験料の割引制度や地方会場の活用など、負担の少ない受験方法がないかを調べておきましょう。

また、本命校の合格発表前に併願校の入学手続締切(1次)が設定されている場合、“入学しないかもしれない大学”に入学金を支払う必要があります。支払った入学金は戻らないので、各手続きの締切は事前に忘れず確認を!