英語外部検定の入試活用実態は?使える大学の調べ方や活用パターン

「英語外部検定の入試活用」という言葉を最近ではよく耳にするようになってきましたが、果たしてどれだけご存じでしょうか。よく聞かれる素朴な疑問を取り上げてみました。

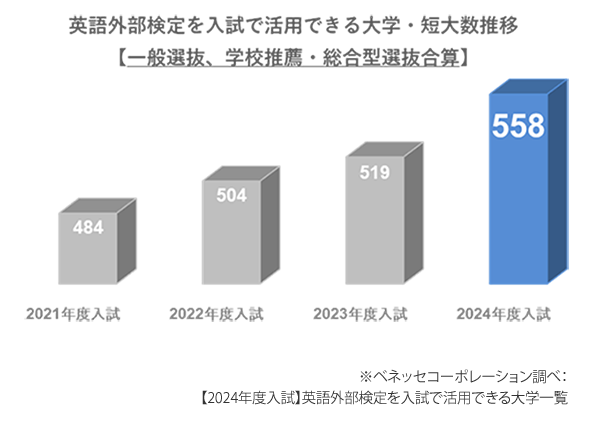

Q.そもそもどれぐらいの大学で使えるの?

A.「GTEC」(検定版・CBT)が使える大学・短大は558校

下のグラフは、英語外部検定を入試で活用できる大学・短大数の推移について表したものですが、年々増加しているのがわかります。2024年度入試では558大学・短大で活用されており、今や全国のおよそ半数の大学や短大で英語外部検定が利用できるのです。

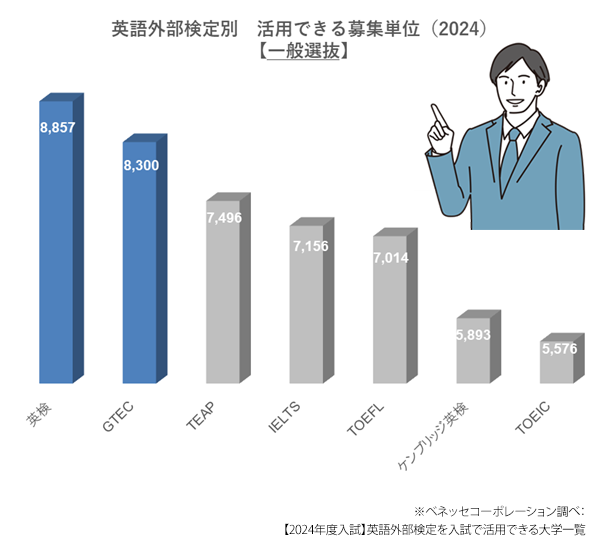

Q.どんな検定があるの?どの検定が使えるの?

A.一般選抜において多くの大学で使える検定の1・2位は英検と「GTEC」

次のグラフは、一般選抜において活用できる英語外部検定を、試験別に比べたもの(募集単位)です。英検と「GTEC」が1・2位ですが、あまり大きな差がないことがわかります。

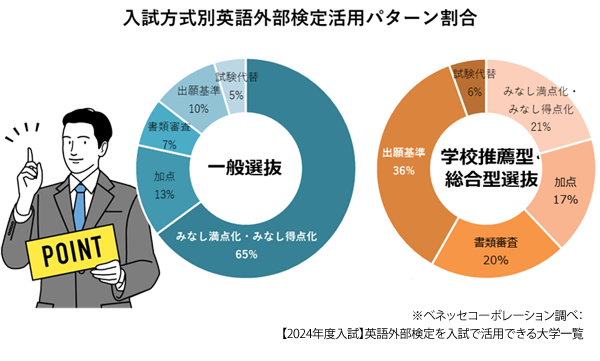

Q.どんな使い方があるの?

A.主な使い方としては「出願基準」「試験代替」「みなし得点化」「加点」の4つ

英語外部検定の活用パターンは、大きくわけると次の4つになります。

・「出願基準」利用

英語外部検定の結果が大学の定める基準をクリアしていないと、出願することが許されない。

・「試験代替」利用

共通テストや大学個別試験の英語の点数の代わりに、英語外部検定の結果をそのまま合否判定に利用する。

・「みなし得点化」利用

英語外部検定の結果を共通テストや大学個別試験の英語の点数に換算したり、大学の定める基準をクリアしていれば英語の得点を一定の得点(例えば満点)とみなしたりする。

・「加点」利用

英語外部検定の結果により、共通テストや大学個別試験の英語の得点に加算される。

一般選抜では、上のグラフを見てもわかるように、「みなし得点化(みなし満点化)」が最も多く、約6割はこのパターンになります。

例えば一般選抜の「みなし得点化」では、本番の個別試験と保有している英語外部検定の級やスコアとで、より得点の高いほうを採用するケースもあります。そのため、本番で失敗しても助かったというようなことも実際に起こります。

Q.使える大学や活用パターンはどう調べるの?

A.例えば「GTEC」の場合、「GTEC大学入試活用」と入力してWEB検索できる

大学のホームページに行って入試要項を調べるのはなかなか大変です。

「GTEC」の場合、子どもの志望している大学・募集単位で活用できるのかどうかを探すためには、まず「GTEC大学入試活用」と入力してWEB検索してみましょう。「入試活用校検索」ページにアクセスできたら、条件で絞り込んだり、大学・学部・学科名で検索したりして、活用校を探してみてください。

Q.結局、何の検定を受けておけばよいの?

A.英検と「GTEC」の両方を受けておくことがオススメ

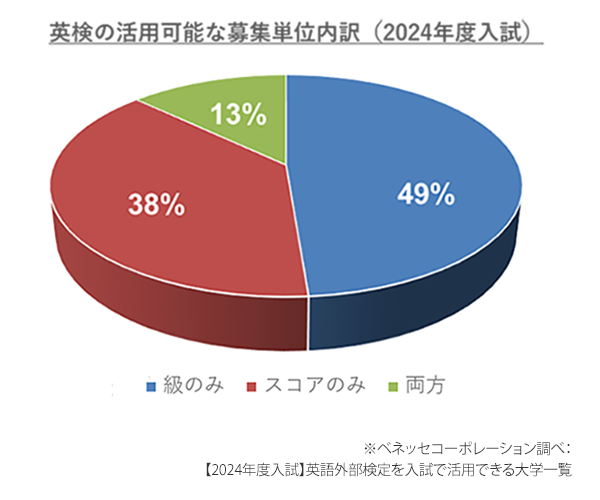

なぜ英検と「GTEC」の両方を受けておくのがいいかというと、双方で問題傾向や特徴が異なるからです。その大きな違いの1つに、英検は合格・不合格が出る合否型試験で、「GTEC」はスコア型試験だということが挙げられます。

英検の活用可能な募集単位内訳を見ると、約半数の入試で「級合格」が求められています。

仮に英検でギリギリ不合格になってしまっても、近い時期にスコア型の「GTEC」を受けていたら、英検合格と近い優遇を受けられるケースもありうるのです。そうした意味でも、スコア型の検定との併用はぜひオススメします。

入試における英語外部検定の特徴を押さえたうえでうまく活用すれば、合格のチャンスを広げることにつながります。ぜひ子どもと話し合ってみてください。