九州工業大学/工学部の詳細情報

学科・定員・所在地

学科・定員

建設社会工学科(80名)※1年次は工学1類に所属し、2年進級時に学科に配属されます。

機械知能工学科(136名)※1年次は工学2類に所属し、2年進級時に学科に配属されます。

宇宙システム工学科(55名)※1年次は工学2類、工学3類、工学5類に所属し、2年進級時に学科に配属されます。

電気電子工学科(126名)※1年次は工学3類に所属し、2年進級時に学科に配属されます。

応用化学科(74名)※1年次は工学4類に所属し、2年進級時に学科に配属されます。

マテリアル工学科(60名)※1年次は工学5類に所属し、2年進級時に学科に配属されます。

所在地

1~4年:福岡

※変更の場合もありますので、学校が発行している資料やホームページにてご確認ください。

工学部の偏差値を見るプロフィール

●バランスのとれた科目の配置

●ものづくりを重視した授業

●大学院との連携を視野に入れた教育内容

九工大建学の理念「技術に堪能なる士君子」の養成に基づいて、専門教育と一般教育をともに重視した教育を行うのが工学部の特徴です。専門知識に習熟するのはもちろん、豊かな感性、幅広い教養、国際的視野を備えた、次のような特徴を併せもつ技術者を育てています。

1.科学技術に対する理解力と新たな問題を自ら解決する能力

2.産業の発展に寄与できる技術、特に製造業が多い地域性を考慮した高度なものづくり技術

3.高度で幅広い知識へのたゆまぬ学習意欲

なお、2018年度より、「類別選抜」を実施しています。1年次は工学1類~5類に所属し、2年進級時に学科に配属されます。

【キャンパス】

福岡県北九州市戸畑区

【学生数】

2272名(2023年6月1日現在)

【専任教員数】

138名(2023年5月1日現在)

【大学院】

工学府◇博士前期課程/機械知能工学専攻、建設社会工学専攻、電気電子工学専攻、物質工学専攻、先端機能システム工学専攻◇博士後期課程/工学専攻

建設社会工学科※1年次は工学1類に所属し、2年進級時に学科に配属されます。

【講義・学問分野】

建築学、国土デザイン

機械知能工学科※1年次は工学2類に所属し、2年進級時に学科に配属されます。

【講義・学問分野】

機械工学、知能制御工学

宇宙システム工学科※1年次は工学2類、工学3類、工学5類に所属し、2年進級時に学科に配属されます。

【講義・学問分野】

機械宇宙システム工学、電気宇宙システム工学

電気電子工学科※1年次は工学3類に所属し、2年進級時に学科に配属されます。

【講義・学問分野】

電気エネルギー工学、電子システム工学

応用化学科※1年次は工学4類に所属し、2年進級時に学科に配属されます。

【講義・学問分野】

応用化学

マテリアル工学科※1年次は工学5類に所属し、2年進級時に学科に配属されます。

【講義・学問分野】

マテリアル工学

入学者・卒業者数

入学者数

557人- 女子生徒数

- 90人

- 男子生徒数

- 467人

- 地元出身学生数

- 248人

- 入学者総数

- 557人

卒業者数

474人- 就職者数

- 119人

- 進学者数

- 351人

学部の特色

バランスのとれた科目の配置

独自のカリキュラムにより、専門科目を1年生から少しずつ学ぶことができます。専門的な授業を楽しみに入学した学生のやる気を損なわないよう基礎的な専門授業を用意し、学問への興味を徐々に高めていくカリキュラムになっています。

ものづくりを重視した授業

本学のある北九州市は、日本の近代産業の歴史と伝統のある地域であり、工業系製造業の中心地でもあります。ものづくり技術の伝統が受け継がれ、科学技術に理解のある土地に立つ大学だからこそ、ものづくりを重視した授業に力を入れています。

大学院との連携を視野に入れた教育内容

本学部では、約6割の学生が大学院に進学しています。より高度な専門性を身に付けたいという意欲をもった進学希望者をバックアップするために、大学院とのスムーズな連携に配慮したカリキュラムを用意しています。

この学部のことを詳しくチェック

学べること

建設社会工学科

強く美しく豊かな明日の都市デザイン

建築学系・土木工学系からなる建設工学に関する知識・技術を、総合的に扱う建設社会工学。「建設社会工学科」は、「建築学コース」と「国土デザインコース」の2つのコースで構成されています。建築学コースでは、機能的で美しい建築や都市空間デザインの創造に必要な知識・技術を修得できます。国土デザインコースでは、安全で豊かさを実感できる都市や地域環境の創造に必要な知識・技術を修得できます。構造物の設計に必要な力学系、都市計画や建築計画に必要な計画系の知識を得るとともに、実験実習、設計製図や卒業研究を通して、技術者として必要な知識・技術を得ることができるのが、この学科の特色です。数学や理科などの基礎学力を身につけていて、能動的に勉学に取り組む意欲があり、さらに、自分の考えを論理的に表現できる人。そんなキミたちの入学が期待されています。

[建築学コース]

将来、機能的で美しい建築・都市空間デザインの創造に携わるために、このコースでは、建築構造、建築設備、建築環境などの「ものづくり」に必要な専門知識と、建築計画、建築意匠、建築史などの「建築デザイン」に必要な専門知識を修得し、設計製図などを通して「実践的なデザイン力」を修得します。

[国土デザインコース]

将来、安全で豊かな都市や地域環境の創造に携わるために、このコースでは橋梁、道路、河川、空港、港湾、ライフラインなどの「ものづくり」に必要な専門知識と、都市計画、交通計画、国土デザインなどの「しくみづくり」に必要な専門知識を修得し、実験、卒業研究を通して課題を発見・解決する実践力を養います。

【授業・講義】

最新の建築構造技術を開発し、未来の建築構造体を創りだそう

建築構造研究室 陳沛山教授

建築物には骨組みが必要です。建築構造とも呼ばれる骨組みは建築物の自重を支え、地震や台風などの自然災害から人命や財産を守ります。建築構造研究室は、新しい建築構造体の開発、最新技術や理論の研究、そして古建築構造の謎の解明などに取り組んでいます。たとえば千年前の建築技術を参考に、巨大な無柱空間を覆う1.5層立体トラスや純ガラス構造などの新しい建築構造体を開発し、力学解析や載荷実験といった方法を用いて、その力学特性の解明と設計方法の研究に努めています

機械知能工学科

未来の機械をつくり、意のままに動かす

機械知能工学科は、自然現象を理解・解明して人間生活に役立たせるための機械を作って動かす機械工学を学ぶ「機械工学コース」と、計測・制御・情報機器を合体して機械の知的円滑動作を可能にする制御工学を学ぶ「知能制御工学コース」の二つの工学分野を学ぶコースから構成されています。機械知能工学科では、多岐にわたる専門科目とこれらをより深く理解するための実験科目や演習科目を、体系的に組み合わせたカリキュラムを用意しています。自動車・ロボットに代表されるものづくりに興味のある人。それらを意のままに動かすための技術を学びたい人。そんなキミたちが機械知能工学科に来れば、輝かしい未来が開けることでしょう。

[機械工学コース]

環境に配慮した自然との共生を念頭に置き、自然科学の先端を理解・開拓して工業技術の先端化の中心的役割を担えるようにすることを目的とした教育を行います。「ものづくり」の基盤としての力学系を中心とした機械工学の基礎科目や専門科目を履修するとともに、情報処理、生産工学、機械要素などの工業技術につながる科目、高度な物理・数学系科目を履修できるカリキュラムとなっています。

[知能制御工学コース]

ロボット、自動車、産業設備、家電製品、医療・福祉機器などは、さまざまな機械技術や電気電子技術などが複雑に組み合わされて形作られています。このような物を人間の望むとおりに動かす(コントロールする)方法を追求する学問、それが制御工学です。知能制御工学コースでは、多様な技術を総合的・横断的に取り扱えるメカトロニクス制御技術者として活躍できる人材の養成を目標としています。そこで、体系化された制御理論をはじめとして、計測システム、情報処理システムおよび駆動システムの科目を学ぶとともに、関連分野として、機械工学、情報工学、電気工学および電子工学などの基礎科目も学ぶカリキュラムを構成しています。

【授業・講義】

より優しい医療のための ロボットシステムを創る

坂井研究室 坂井伸朗准教授

私たちの夢はロボット・機械技術でより優しい医療に貢献することです。坂井研究室では医療機関と共に、リハビリ・手術ロボットや、人工関節・人工歯といった医用デバイスの開発を行っています。協力して研究を重ねていく過程には、医療をはじめとする様々な知識や想いを丁寧に解きほぐし、共に一つの物にまとめあげていく醍醐味があります。なにより、人のために直接役に立つものです。病気や老化により、皆さんだけでなく世界中の人々がこれらの医療を必要とする日のために、新たな挑戦を続けています。

宇宙システム工学科

いざ、大いなる宇宙の フロンティアへ

宇宙システム工学科では、宇宙システムに限らず、さまざまな分野における複雑な工学システムの創生、研究開発、製造、運用を担える高度技術者・研究者の養成を目指しています。学生は、「機械宇宙システム工学コース」と「電気宇宙システム工学コース」に分かれて機械または電気の専門科目を学びます。さらに、宇宙工学に関する専門科目を学ぶと同時に、システムエンジニアリングやプロジェクトマネジメントを講義やPBLを通じて学びます。学生は、宇宙システムを題材として、複雑なシステムをどのように作り、プロジェクトをどのように実施するかを学びつつ、システムおよびプロジェクト全体を俯瞰できる資質を身につけます。宇宙システム工学科は、次世代の宇宙開発・利用を担いたいと思うキミたちに、ホンモノの宇宙を学ぶ場を提供します。

「機械宇宙システム工学コース」

宇宙システムに代表される複雑な工学システムに機械分野を基礎にして取り組む素養を身につけるために材料力学・熱力学・流体力学・機械力学・機械材料といった機械工学に関する基礎を学んだ上で、PBLを通じたシステム工学・プロジェクトマネジメント並びに、宇宙材料・宇宙環境・軌道力学・推進・通信・流体・熱構造・誘導制御といった各種要素技術に関する科目を学びます。

「電気宇宙システ ム工学コース」

宇宙システムに代表される複雑な工学システムに電気分野を基礎にして取り組む素養を身につけるために電気回路・電磁気学・電子回路・半導体・電気電子材料といった電気工学に関する基礎を学んだ上で、PBLを通じたシステム工学・プロジェクトマネジメント並びに、宇宙材料・宇宙環境・軌道力学・推進・通信・流体・熱構造・誘導制御といった各種要素技術に関する科目を学びます。

【授業・講義】

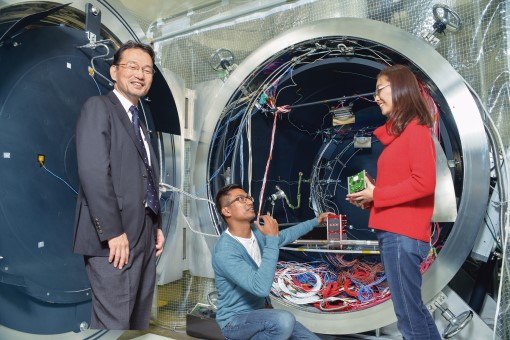

超小型衛星をつくり、宇宙への扉をひらく。 システム工学をカラダで実感しよう

趙研究室 趙孟佑教授

大きさがわずか10cm程度しかない超小型衛星が世界の宇宙開発・利用に革命を起こしつつあります。安く・早く作れる超小型衛星なら、誰もが宇宙開発・利用に参加でき、全く新しい宇宙空間の使い方が生まれてきます。ただし、宇宙という厳しい環境で長期間メンテナンスなしに動き続ける衛星を作るのはとてもチャレンジングです。確実に宇宙で動く人工衛星を、どうすれば安く・早く・簡単に作れるかを研究しています。

電気電子工学科

生活と産業の基盤を 支える電気電子システム

現代のあらゆる産業や社会生活に関係し必要不可欠な電気電子工学。その対象範囲は広く、発電や送電など電気エネルギーを扱う分野、電車から家電製品やコンピュータなどの電気・電子機器を動かす電子デバイスや電子回路を扱う分野、スマートフォンやインターネットなど電子システムを扱う分野に亘っています。「電気電子工学科」は、この広範な分野において、次世代のエネルギー、電子デバイス、回路、電子システム化技術などに通じたエンジニアの育成により、社会をより豊かなものとすることを教育の目的にしています。2年生までに、電気電子系基礎科目の確実な修得を目指し、3年生からは「電気エネルギー工学コース」、「電子システム工学コース」の2つに分かれ、より専門的な学習を行います。電気電子工学の基礎である数学と物理が得意な人、知的好奇心や創造力を豊かに持ったチャレンジ精神あふれる人。そんなキミたちが、やがてこの分野を支え、さらには世界を変えていくことでしょう。

「電気エネルギー工学コース」

電気エネルギーの発生、輸送、貯蔵、変換などの基礎技術と各産業分野での電気エネルギー利用の諸技術、半導体を柱にしたデバイス作製プロセスの高度化、新しい機能性材料の開発、パワー半導体の開発と応用を目指す諸技術などを幅広く学びます。

「電子システム工学コース」

コンピュータやシステムLSIなどからなる電子機器の設計・構築技術、画像処理・音声処理などの信号処理に関する技術、光通信・無線・通信ネットワークなどの電気通信に関する技術などを幅広く学びます。

【授業・講義】

IoTとAIで未来を創る。 高齢者や障がい者への支援を通じて社会貢献

福祉支援システム研究室 中藤良久教授

近年、IoTと呼ばれる、様々な「モノ」がインターネットに接続され、AIによる情報処理を行うことで、今までにない機器やサービスが提供されつつあります。福祉支援システム研究室ではIoTやAI技術を用いて、高齢者・障がい者を支援するシステムを研究しています。例えば、高齢者の聞こえをサポートする補聴器や、視覚障がい者が使い易い電子機器、音声による家電やロボットの制御など、研究開発を通じた社会貢献が目標です。また、周囲の状況をセンサでセンシングして、事故や事件を未然に防ぐような技術の研究も行っています。

応用化学科

原子・分子スケールから 探る世界

どんな化学物質も高性能な顕微鏡でのぞくと原子や分子が見えてきます。同じように家電製品、自動車、ロボットなどの製品を細かくのぞいてみるとさまざまな化学物質が用いられており、「化学」の活躍が見えてきます。現在のものづくり産業は「化学」の力なしでは実現できない時代となっています。いろいろな性質を持つ新しい物質を作り、それを実用的な材料に結びつけ、さらには工業生産までを視野に入れて、研究・開発を重ねていく応用化学。「応用化学科」では、ものづくりの根幹に位置する化学の基礎を学び、次いでそれを応用するための知識・技術を修得できます。化学に関連する製造業に興味がある人や、幅広い分野の研究者・技術者として先端分野の第一線で活躍してみたい人。キミたちの未来を「化学」という名の顕微鏡でのぞいてみませんか。

[応用化学コース]

「ものづくり」の理念を「化学」を通じて実現するための教育を行っています。環境・エネルギー・情報・バイオなど、あらゆる先端技術に関わる化学物質の知識を修得し、環境調和型の未来社会へ貢献できる技術者としての素養を身につけます。JABEE(日本技術者教育認定機構)のプログラムに基づいて、有機化学、無機化学、物理化学、化学工学などの専門分野を、体系的に学んでいきます。

【授業・講義】

屋内殺菌、防かび、CO2の有効活用。 「次世代光触媒」で環境問題を解決しよう

機能触媒創製工学研究室 横野照尚教授

殺菌、防臭、防汚や抗ウイルスなどの環境浄化機能をもった光触媒として応用が進められている酸化チタンナノ材料は、性能を発揮するためには紫外光が必要でした。そこで機能触媒創製工学研究室では、これらの機能を室内の光(蛍光灯やLED)で発揮させるためにナノテクノロジーを駆使した技術を利用して、「室内光型光触媒」を世界に先駆けて開発しました。すでに多方面で製品化されており、駅や大学のトイレ・病院・老人保健施設・マンションなどの一般住宅で利用されています。まだ問題は山積しているものの、「厄介もの」のCO2からメタノールやガソリンを作り出せる画期的な光触媒電極エネルギー生産システムの開発も行っています。

マテリアル工学科

科学技術の根幹を支えるマテリアル

人間活動のために必要な種々のマテリアル(材料)を設計して作り出し、世の中に供給することをめざすマテリアル工学。このマテリアル工学を修得して画期的な材料を開発すれば、これまでに想像できなかったものづくりが実現できるようになり、あらゆる分野の科学技術の発展を飛躍的に加速させることができます。1年生では数学や物理・化学の一般教養科目の修得とマテリアル工学入門を学び、2年生から「マテリアル工学コース」のより専門的な科目を学びます。数学や物理・化学が得意で、論理的な思考および表現能力を持ったキミたちや、物質・材料工学分野に対する興味と能動的な意欲を持ったチャレンジ精神旺盛なキミたちにふさわしい学科です。

[マテリアル工学コース]

鉄鋼・非鉄金属・合金・半導体・セラミックス・複合材料といったマテリアルを対象として、ものの性能を決定するマテリアルの構造・性質をナノスケールで科学的に解明すること、新規マテリアルの持つべき機能を設計すること、安全な製品の効率のよい生産方法を開発することについて、系統的に学び研究します。

【授業・講義】

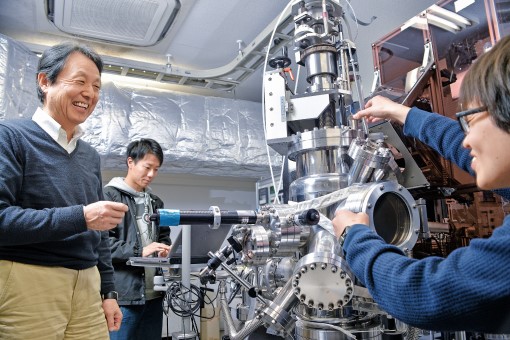

「超伝導」を研究すれば 世界のエネルギー問題も解決可能に

エネルギー・環境材料学研究室 松本要教授

「超伝導」という言葉を知っていますか?金属を低温に冷やすと電気抵抗がゼロになる現象です。例えば電線で電気を送るとき、電気抵抗による電力損失が発生するので遠くまで運べません。しかし超伝導を用いた電線は電気抵抗がゼロ。損失もゼロ。電気を無駄なく遠くまで運べます。また、MRIやリニア新幹線は超伝導が使われる製品であり、将来のエネルギー源として期待される「核融合発電」も超伝導がなければ実現不可能です。エネルギー・環境材料学研究室で超伝導を研究し、未来の技術を開発しましょう。

問い合わせ先

【住所・電話番号】

福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1

TEL.(093)884-3056(入試課)

【URL】

工学部の主な就職先

三井ハイテック、オービック、北九州市、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、トヨタ自動車九州、福岡市、アイシン、オリエンタル白石、九州指月、九州電力、京セラ、住友金属鉱山 …ほか

工学部の就職・資格情報を見る