大学入学共通テストとは?

大学入学共通テスト(旧大学入試センター試験)は、独立行政法人「大学入試センター」とこの試験を利用する各大学が協力し、同一日程、同一問題で実施・運営する全国共通の試験だ。

毎年1月中下旬の土・日曜の2日間にわたって実施され、2025年度入試(2025年度入学者向けの入試)では志願者数が約49.5万人、そのうち現役生が約86%を占めていた。

国公立大の一般選抜受験者は、原則共通テストの受験が求められる。また、多くの私立大も共通テストの結果を利用する「共通テスト利用入試」を実施しているため、一般選抜受験生にとっては重要な入試と言える。

2025年度より新しい学習指導要領に対応した入試へ移行したことに伴い、共通テストでもさまざまな変更点があった(詳細は「新課程入試の仕組み」を参照)。大学入試センターから発表される「大学入学共通テスト実施要項」なども確認しておこう。

共通テストの概要(例年)

| 出題形式 | マークシート方式 |

| 出願時期 | 9月下旬~10月上旬 |

| 出願方法 | 従来は高校経由で出願していたが、2026年度より電子化される予定 |

| 受験料 | 18,000円(3教科以上) 12,000円(2教科以下) ※成績通知を希望する場合は、プラス800円 |

| 成績通知 | 希望者へ4月上旬以降に成績通知書を送付 |

共通テストの形式は全問マークシート方式

共通テストは、全教科・科目のすべての問題がマークシート方式で出題されるので、マークミスには十分注意が必要だ。また、問題用紙に自分の解答を正確に記録しておくことも大切になる。なぜなら共通テストの成績通知は、4月以降に希望者のみに送付されるため、各大学への出願時には正確な成績はわからないからだ。受験後は問題冊子を持ち帰ることができるので、発表された解答を見て自己採点を行い、その自己採点結果をもとに出願する大学を決めることになる。一方、私立大の「共通テスト利用入試」では、出願締め切りが共通テスト実施日より前の場合と、後の場合がある。共通テスト前の場合、手ごたえや自己採点結果も確認できずに出願しなくてはならないことも覚えておこう。

共通テストの日程・時間割は?

■共通テスト受験までの流れ

2026年度より共通テストの出願方法が電子化されることが大学入試センターより告知されている。これまでは現役生の場合、在籍している高校を通じて出願していたが、今後は受験生本人が直接センターにオンライン出願することに。それに伴い、出願のスケジュールや方法が例年より変わってくるので要注意だ。

- ①6月中旬頃:受験案内などの公表

- ②7月上旬頃:受験生自身でアカウント登録とマイページの作成

- ③9月下旬頃:マイページ上で出願・検定料の支払い(オンライン決済)

- ④10月中旬頃:出願内容の確認・登録内容の変更

- ⑤12月中旬頃:受験票の取得

■試験日程

試験は出願翌年1月中旬の土・日曜に2日間にわたって実施され、その2週間後(年によっては1週間後)の土・日曜に追試験が行われる。

2026年度の試験実施日は2026年1月17日(土)・18日(日)。詳細なスケジュールは「国公立大入試スケジュール」「私立大入試スケジュール」で確認しよう。

■共通テスト時間割

2025年度入試より、新設教科の「情報」が60分加わり、国語と数学②で試験時間が10分ずつ増加したこともあって、共通テストの時間割が2024年度までのものとは一部変更となった。試験時間が増えたことで、ますます集中力や体力を要する持久戦となっている。

一方で、私立大の「共通テスト利用入試」などで文系科目のみ受験が必要な場合は、1日目の受験だけで終了となる。

共通テストの時間割(2025年度)

| 教科 | 科目 | 時間 | 配点 | |

|---|---|---|---|---|

| 1日目 | 地理歴史 ・ 公民 |

『地理総合、地理探究』『歴史総合、日本史探究』『歴史総合、世界史探究』『公共、倫理』『公共、政治・経済』『地理総合/歴史総合/公共』 | 2科目選択 9:30~11:40 1科目選択 10:40~11:40 |

2科目選択 200点 1科目選択 100点 |

| 国語 | 『国語』 | 13:00~14:30 | 200点 | |

| 外国語 | 『英語』『ドイツ語』『フランス語』『中国語』『韓国語』 | 『英語』 リーディング 15:20~16:40 リスニング 17:20~18:20 『英語』以外 筆記 15:20~16:40 |

『英語』 リーディング 100点 リスニング 100点 『英語』以外 筆記 200点 |

|

| 2日目 | 理科 | 『物理基礎/化学基礎/生物基礎/ 地学基礎』 『物理』『化学』『生物』『地学』 |

2科目選択 9:30~11:40 1科目選択 10:40~11:40 |

2科目選択 200点 1科目選択 100点 |

| 数学① | 『数学Ⅰ、数学A』『数学Ⅰ』 | 13:00~14:10 | 100点 | |

| 数学② | 『数学Ⅱ、数学B、数学C』 | 15:00~16:10 | 100点 | |

| 情報 | 『情報Ⅰ』 | 17:00~18:00 | 100点 |

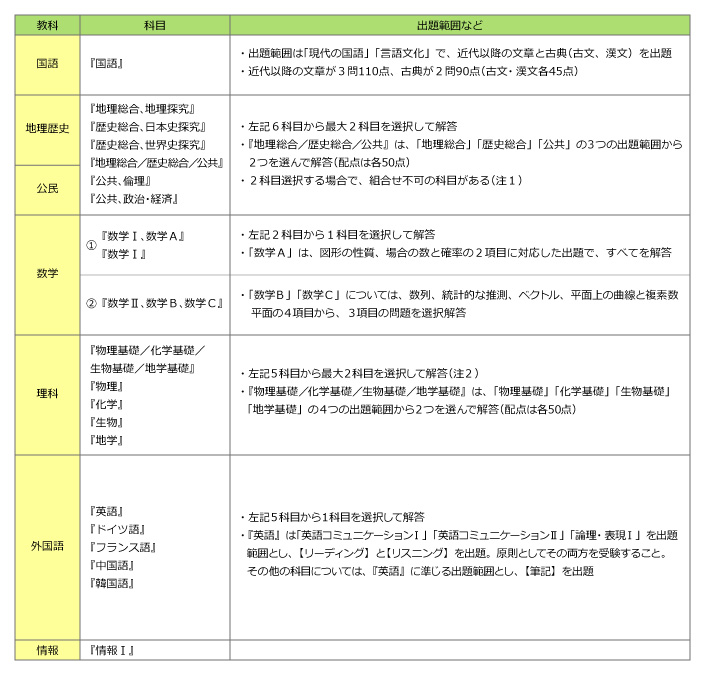

共通テストの教科・科目は?

2025年度共通テストから新たな教科「情報」が加わり、7教科(国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語、情報)21科目に再編された。2024年度以前の試験と比べて、出題範囲や解答時間などで一部変更となっている科目もある。

それぞれの大学が共通テストで課す教科・科目を設定しているため、受験生は志望する大学・学部・学科に合わせて、共通テストの受験教科・科目を選択する。国公立大では多くの大学が6教科以上を課し、私立大の「共通テスト利用入試」では、3教科を課すことが多い。

また、各教科の出題範囲や科目選択について注意したい点は下表の通りだ。特に科目選択で制約のある場合は気をつけたい。

出題科目の範囲など

注1 地理歴史・公民の科目の組み合わせについて

地理歴史・公民で2科目選択して受験する場合、『地理総合/歴史総合/公共』ともう1科目で不可となる組み合わせがある。次の選択パターン表で「×」の組み合わせは選べないので注意が必要だ。

また、旧帝大や早慶など難関大を中心に『地理総合、歴史総合、公共』を選択不可としている大学もあるので、志望校のホームページなどで確認しておこう。

地理歴史・公民の2科目選択パターン

注2 理科の科目選択について

理科は2024年度まで理科①(基礎科目)と理科②(専門科目)に分かれていたが、上の時間割にあるように、2025年度から理科として1つの試験時間帯にまとまり、最大2科目を選択・受験することになっている。

科目選択のパターンは、下表のように4つに分けられる。国公立大の文系学部ではAのパターン、国公立大の理系学部ではDのパターンを課す大学が多い。志望校はもちろん、併願の可能性がある大学は、漏らさず受験科目を確認しておこう。

共通テスト「理科」の出題科目の選択方法(2026年度)

| 科目選択パターン | ||

|---|---|---|

| A | 基礎1科目受験 | 『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』の1科目受験(4分野から2つを選択) |

| B | 専門1科目受験 | 『物理』『化学』『生物』『地学』の4科目から1科目を選択 |

| C | 基礎1科目+ 専門1科目受験 |

『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』の1科目(4分野から2つを選択)、並びに『物理』『化学』『生物』『地学』の4科目から1科目を選択 |

| D | 専門2科目受験 | 『物理』『化学』『生物』『地学』の4科目から2科目を選択 |

一般選抜との違いは?

共通テストは全問マークシート方式だ。対して一般選抜、特に国公立大の個別試験は記述式が多い。私立大の一般選抜は選択式であることが多いが、マークシート方式とは限らない。

また、国公立大志望者は2025年度入試から、共通テストで基本的に6教科8科目を受験する。国公立大の個別試験や私立大の一般選抜は2~4科目しか課されないことがほとんどなので、大きな違いの1つと言える。

共通テスト利用入試のメリット・デメリットは?

■共通テスト利用入試(単独型)について

私立大の共通テスト利用入試には「単独型」と「併用型」がある。多くが単独型で、共通テストの成績のみで合否が決まる。ほかに試験を受ける必要がないので、時間・体力を温存でき、かつ受験校も増やしやすいのがメリットだ。ただし、手軽に受験できる分、倍率も高くなりやすいため、この入試方式のみで併願大を確保しようとするのは危険。あくまで受験のチャンスを広げる方法の1つと考えよう。

■共通テスト利用入試(併用型)について

共通テスト利用入試の併用型は、共通テストの成績と、大学が独自に実施する個別試験の成績を合わせて合否を判定する入試方式だ。

単独型と違って共通テストの得点だけで合否を判定されないため、個別試験の結果次第で逆転合格するチャンスがある。ただし、当然個別試験の対策もしなければならないので、負担感から受験者に敬遠されることもある。

共通テスト利用入試の注意点は?

私立大の共通テスト利用方式は、共通テスト対策をしている国公立大志望者にとっても選択しやすい入試方式のため、倍率も難易度も高くなる傾向にある。私立大志望者も受験のチャンスを広げるうえでは有効だが、「とりあえず出願しておこう」と安易に考えるのは禁物。共通テストの予想問題や過去問題で出題形式に慣れ、しっかり対策を取ったうえで試験に臨みたい。

また、出願時期や合格発表、入学手続などのスケジュールにも注意しよう。それぞれ大学ごとに異なるが、共通テストの実施日よりも前に出願しなければならない場合や、第一志望の一般選抜の合格発表以前に入学手続をしなければならない場合もある。

大学進学を考えている人へのオススメコンテンツ!

「大学入学共通テスト 自己採点集計データネット![]() 」には、共通テストの問題を分析した「問題講評

」には、共通テストの問題を分析した「問題講評![]() 」など、共通テスト対策に役立つコンテンツが満載なのでチェックしてみよう。

」など、共通テスト対策に役立つコンテンツが満載なのでチェックしてみよう。