金沢工業大学/工学部の詳細情報

学科・定員・所在地

学科・定員

機械工学科(120名)

先進機械システム工学科*(60名)新設*2025年4月開設航空宇宙工学科*(60名)*2025年4月名称変更電気エネルギーシステム工学科*(100名)新設*2025年4月開設電子情報システム工学科*(100名)新設*2025年4月開設環境土木工学科(80名)

所在地

1~4年:石川

※変更の場合もありますので、学校が発行している資料やホームページにてご確認ください。

工学部の偏差値を見るプロフィール

●未来のものづくりに必要とされる知識、技術、情報スキルを学ぶ

●課外活動プログラムで実社会のリアルな問題に取り組む

従来のものづくり教育に加えて、これからのものづくりで必要とされる情報スキルを修得し、成長分野で活躍できる人材育成を強化します。

【キャンパス】

扇が丘キャンパス

【学生数】

(2025年4月開設)

【専任教員数】

(2025年4月開設)

【大学院】

工学研究科/機械工学専攻[博士前期・博士後期]、高信頼ものづくり専攻[博士前期・博士後期]、電気電子工学専攻[博士前期・博士後期]、環境土木工学専攻[博士前期・博士後期]

機械工学科

【講義・学問分野】

材料・熱・流体、機械設計、環境・エネルギー、バイオメカニクス、複合材料、自動化技術、自動車用次世代パワートレイン、省エネルギー技術

先進機械システム工学科**2025年4月開設

【講義・学問分野】

ものづくりデザイン、材料創製・加工プロセス、超精密加工、スマートマニュファクチャリング など

航空宇宙工学科**2025年4月名称変更

【講義・学問分野】

飛行制御、自律ドローン、惑星探査航空機、環境適応型ジェットエンジン、宇宙推進エンジン、軽量複合材構造

電気エネルギーシステム工学科**2025年4月開設

【講義・学問分野】

電力・エネルギー、電気機器・パワエレ、電気材料・蓄電デバイス など

電子情報システム工学科**2025年4月開設

【講義・学問分野】

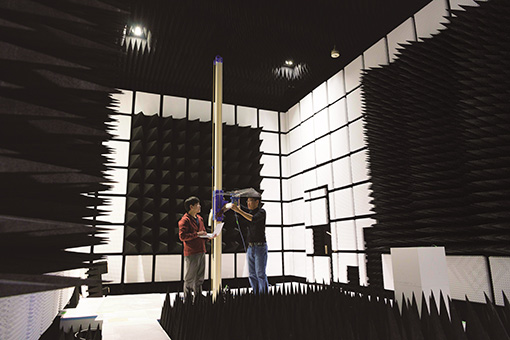

半導体エレクトロニクス、通信・電波、音響・映像 など

環境土木工学科

【講義・学問分野】

土木設計・情報施工・メンテナンス、防災・減災(レジリエンス)技術と自然環境の調和、地理空間情報×高次元計測、交通、国土・都市・地域計画 など

学部の特色

未来のものづくりに必要とされる知識、技術、情報スキルを学ぶ

従来のものづくりの学びに加えて、これからのものづくりで必要とされる情報スキルを修得し、DX/GXに対応する技術者を育成します。

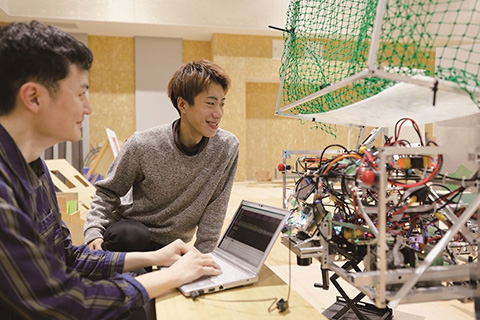

課外活動プログラムで実社会のリアルな問題に取り組む

「夢考房」を拠点にエコランや人力飛行機、フォーミュラカー、ロボットなど本格的なものづくりに取り組んでいます。工学部の学生が多く所属し、授業で学んだ知識を実装・具体化しています。

この学部のことを詳しくチェック

学べること

機械工学科

機械工学の専門知識と先端技術で、未来のものづくりに挑む

最新のデジタルテクノロジーを活用した「ものづくり」のための設計・応用技術、新材料とその加工法、環境・エネルギー等に関する技術を修得し、脱炭素化をめざし、グリーンテクノロジーに対応できる機械技術者を育成します。

【授業・講義】

材料力学 I・II・III

材料力学とは、橋、鉄塔、自動車、飛行機、エネルギー機器、生体組織や細胞など形あるものの各部に作用している力や変形状態を明らかにします。はりの曲げ応力、はりのたわみ、ねじり、組み合わせ応力について学び、また材料力学と社会・技術との関わりについて理解を深めます。

先進機械システム工学科*

デジタル技術を生かした生産技術で、ものづくりの課題に応える

最新のものづくりに必要となる設計・応用技術、新材料と加工技術、生産システム等に関する技術を修得し、デジタルテクノロジーを活用して持続可能な次世代スマートマニュファクチャリングシステムを構築できる機械技術者を育成します。

【授業・講義】

デジタルモデリング

機械の設計・製造では、設計者が要求仕様を満たす材料選定や機能設計、強度・信頼性設計に加えて、製造方法やコストを考慮した工程設計が必要となります。力学や材料の知識を応用して、設計評価のための設計計算書の作成方法を学ぶとともに、デジタルデザインツールを積極的に利用して機械部品や機械全体のモデル化、基礎設計能力を修得します。

航空宇宙工学科*

宇宙機や航空機の飛ぶしくみや材料を学ぶ

航空宇宙工学を支える基礎知識を身に付け、航空機と構成要素技術・航空統合技術や宇宙推進の原理、宇宙機の製造プロセスを学びます。

【授業・講義】

飛行力学 I

航空機がどのような力を受けて飛行しているかを考え、安定して飛行するためのつり合いや設計基準についての基礎を身に付けます。また、航空機の運動方程式の基礎を学びます。

電気エネルギーシステム工学科*

電気エネルギーを体系的に広く学び、グリーン社会の基盤を構築する

グリーン社会の基盤構築をめざし、電気エネルギーを体系的に広く学びます。最新の電気エネルギーを「創る」「運ぶ」「貯める」「変える」「操る」、さらに「電気材料技術」を学び、これらを統合した電気エネルギーシステム分野で活躍できる人材を育成します。

【授業・講義】

パワーエレクトロニクス

スマートフォンの充電や電車の加減速などに欠かせない、パワー半導体デバイスを用いた電気エネルギーの変換と制御技術(パワーエレクトロニクス)に関する知識を学習。各種電力変換回路(整流回路、チョッパ回路、インバータ回路)の動作原理と特性を修得します。

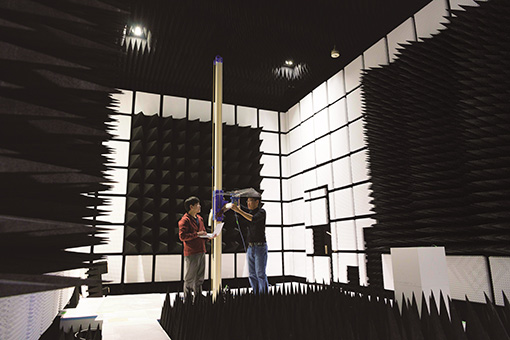

電子情報システム工学科*

スマート社会実現に向けたあらゆる分野において重要なエレクトロニクスの応用分野での活躍をめざす

スマート社会実現に向けて「仮想空間と現実空間の融合」のための基盤技術である半導体エレクトロニクス、通信・電波および音響・映像の技術を基礎から応用まで体系的に学び、これからの電子工学分野で活躍できる人材を育成します。

【授業・講義】

光・量子エレクトロニクス

基本デバイスとなる発光ダイオード、半導体レーザ、受光素子、撮像素子などを学びます。さらに、フォトニック結晶、量子ドット、量子カスケードレーザなどの量子デバイスと、それらの最先端応用を学習します。

環境土木工学科

災害から人命を守り、安心で豊かな生活をめざす

グローバルな国際開発を意識した地域の建築・道路・鉄道・エネルギー・水道・通信ネットワークなどのインフラの整備、自然や資源を守る地球環境の保全を対象とし、幅広い計画・設計・施工・維持管理ができる専門的な基礎知識を身に付けます。さらに、AIやIoTを土木技術に積極的に取り入れた次世代型の土木技術について学びます。GPSなどのGNSS(全世界測位システム)に情報技術が用いられるほか、最先端の取り組みとしてドローンによるダムや橋梁の診断、人工知能の技術を使ったコンクリートの劣化状況の判定などが行われています。

【授業・講義】

防災工学

社会インフラを安全に供用し続けるために、土木構造物のメンテナンスに関する基礎的な知識を修得。また、過去の災害を分析し、適切な対策を施し、安全な社会を構築するために、防災に関する基礎的な知識を修得します。