愛知大学/地域政策学部の詳細情報

学科・定員・所在地

学科・定員

地域政策学科/公共政策コース(60名)

地域政策学科/経済産業コース(60名)

地域政策学科/まちづくり・文化コース(45名)

地域政策学科/健康・スポーツコース(29名)

地域政策学科/食農環境コース(26名)

所在地

1~4年:愛知

※変更の場合もありますので、学校が発行している資料やホームページにてご確認ください。

地域政策学部の偏差値を見るプロフィール

●「地域を見つめ、地域を活かす」をコンセプトに、学際性に富む専門教育で多分野を柔軟に学ぶ

●データ分析スキルやGIS活用能力を活かし、持続可能なまちづくりに必要な政策を立案する力をつける

●学生地域貢献事業 ――学び舎は、“まち”にひらく――

地域政策学部は「地域を見つめ、地域を活かす」をコンセプトに、少子高齢化や産業のグローバル化などにより大きく変化する地域社会を見据え、課題発見・解決の能力である「地域貢献力」を備えた人材を育成してきました。地域を多角的に捉えて学ぶ「公共政策」「経済産業」「まちづくり・文化」「健康・スポーツ」「食農環境」の5コースを設置。カリキュラムの面では、合理的な政策立案に不可欠な「データ分析系科目」を充実。これを設立当初から学部の特色とする「フィールド重視型教育」及び「GIS(地理情報システム)」とともに学部教育を支える3本の柱と位置付けます。さらに、アートや地域デザインなど新たな領域の科目の設置により、地域計画における今日的な視点を導入。これからの時代に活躍する、高度な地域貢献力を備えた人材を育成します。

【キャンパス】

豊橋キャンパス

【学生数】

1028人(2024年5月1日現在)

【専任教員数】

23人(2024年5月1日現在)

地域政策学科/公共政策コース

【講義・学問分野】

公共政策入門、地方自治体論、経済政策論、社会福祉政策論、国際通商政策論、災害と防災、交通運輸政策論、NPO論、保健医療政策論、労働政策論 など

地域政策学科/経済産業コース

【講義・学問分野】

経済産業入門、中小企業論、国際ビジネス論、日本経済史、マーケティング論、地域金融論、企業発展論、農業経営論、協同組合論、地域産業史 など

地域政策学科/まちづくり・文化コース

【講義・学問分野】

まちづくり・文化入門、まちづくりとデータ分析、ツーリズム文化論、地域デザイン論、アートマネジメント概論、観光まちづくり論、農山村振興論、地域資源論、地域イノベーション論、GIS特論 など

地域政策学科/健康・スポーツコース

【講義・学問分野】

健康・スポーツ入門、スポーツ政策論、スポーツ社会学、アダプテッド・スポーツ論、スポーツ生理学、スポーツ・バイオメカニクス、スポーツ指導論、スポーツ心理学、スポーツ経営学、スポーツクラブ運営論 など

地域政策学科/食農環境コース

【講義・学問分野】

食農環境入門、地域農業政策論、食品安全政策論、フードシステム論、食品加工論、6次産業化論、食農環境演習、環境政策論、水産資源論、森林政策論 など

学部の特色

「地域を見つめ、地域を活かす」をコンセプトに、学際性に富む専門教育で多分野を柔軟に学ぶ

地域を捉える5つのコースを設定。所属コースの専門性と、学際性の高さを両立するカリキュラムを整えています。地域の実情を科学的に捉え、複数領域からのアプローチが効果的な課題にも対応できる知識を習得します。

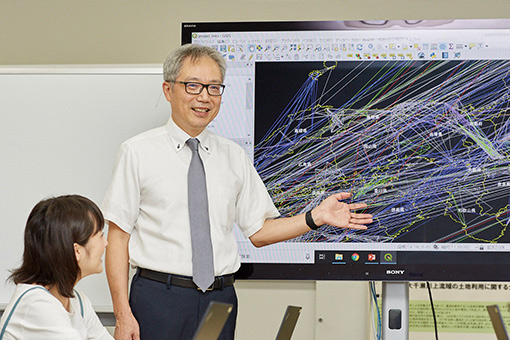

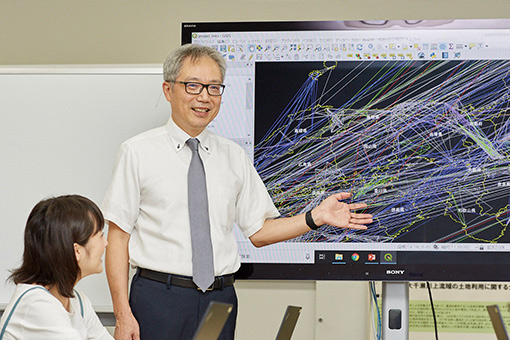

データ分析スキルやGIS活用能力を活かし、持続可能なまちづくりに必要な政策を立案する力をつける

国や地方自治体、企業の持つ情報のオープンデータ化や、EBPM(Evidence Based Policy Making・データなど証拠に基づく政策立案)の推進により、社会で一層必要とされるデータ分析力を高めるため、「データ分析論」「地域統計論」などの科目を充実。また、標高や人口密度、災害危険度などの情報をコンピュータの地図上に重ね合わせ、地域の問題点を可視化、解決の糸口を見出す「GIS」の活用能力を養うため「GIS概論」や「地域政策とGIS活用」などの科目を開講。すべてのコースにおいてGISの専門技術を認定する資格「GIS学術士」の取得も可能です。

学生地域貢献事業 ――学び舎は、“まち”にひらく――

学生地域貢献事業は、地域の抱える課題を解決するための事業を学生が計画、地域の人と共に実行する取り組みです。事業の開始は地域政策学部設立と同じ2011年度、活動領域は地域活性化や商品開発、中山間地活性化、多世代交流など多岐にわたります。これまでに延べ2,800人を超える学生が参加。地域に暮らす人々のための活動は、地域の人々から教わることも多く、学生自身の成長につながる機会となっています。

<学生地域貢献事業の例>

・豊橋・花園商店街のにぎわい創造

・聴覚障がい児たちの支援

・SNSで豊橋の魅力発信

・東三河の環境保全活動

・豊川産の大葉をPR、メニュー開発

・食品ロスの削減に向けて など

この学部のことを詳しくチェック

学べること

地域政策学科/公共政策コース

公共的な問題を発見し、解決策を提案する

地域や社会といった公共空間の在り方を、自治、行政、財政、福祉、安全などの面から具体的に考え、優れた政策提案能力を身につけます。それは、問題を発見する能力であり、また、データを集め、科学的に分析し、論理を組み立て、相手を説得する能力です。このような能力を身につけるために、持続可能な自治体(市町村など)の財政や福祉、リスクコミュニケーション、合意形成のための自治や協働、政策のプロセスなどを学びます。併せて、フィールドワークやゼミ研究では、自治体の政策現場の課題を学生が自ら分析し、自治体に提案なども行います。他では得ることのできない実践的学習を経て、住民や顧客が本当に望んでいることを読み解き、それに応える「地域貢献力」を養います。

【授業・講義】

●都市政策論

都市とは、大まかにいうと、一定の区域に人口が集中し、政治・経済・文化的な中枢性を持つ街のことです。都市空間に人間が集中して生活し、経済活動や生産活動を営むと、さまざまな課題が生じますが、それを解決するために講じられる政策を都市政策といいます。この講義では、都市化することで必要となる制度や仕組み、都市を運営する組織とその活動の基本を学ぶと共に、近年の都市問題をめぐる論点や、新たな都市政策の取り組みを学ぶことで、都市政策に関する基礎的な知識を身につけることをめざします。

地域政策学科/経済産業コース

自治体の経済政策・産業政策を提言する力を養う

主に地域経済・産業の理論と現状、地域企業の事業活動、広域交通・情報などのインフラ整備、企業誘致といった行政の産業政策などについて学びます。学びの対象は、NPO(民間非営利団体)・NGO(非政府組織)や農協・病院などの非営利組織の活動などにも及びます。地域社会には少子高齢化や人口減少、国際競争、生活格差などさまざまな問題が広がっています。こうした地域の問題を企業や行政とともに考え、問題の本質を明らかにし、政策を提言する力を養うことをめざします。そのために民間企業経営者や地方自治体の職員を講師に招いたり、産業見学会などを企画したりもします。地域経済の現場に学び、地域活性化の具体的提案力を育成します。

【授業・講義】

●国際ビジネス論

現在、日本の大手企業の多くは複数国でビジネスを行う多国籍企業となっており、さまざまな形で地域経済に影響を及ぼしています。たとえば、日本で自動車を生産していた企業が、アジアなど他の国に製造拠点を移し、それによって国内の工場が縮小・閉鎖されれば、そこで雇用されていた人々は職を失うかもしれません。この講義では、多国籍企業が展開するビジネスの歴史、理論、そして現在の動きを学び、より広い視野で地域を捉えるための眼を養うことをめざします。

地域政策学科/まちづくり・文化コース

地域文化の視点から魅力ある「まちづくり」を考える

「まちづくり」のスタートラインは、どうすれば魅力的な「まち」になるのだろうか? と考えることです。ただし、「まちづくり」にはどこでも通用する唯一の処方箋はありません。なぜなら、地域にはそれぞれ築かれてきた歴史や文化があるからです。本コースでは、地理学やツーリズム、都市計画、歴史学、言語学、異文化論、文化政策論などの基礎的知識と、データ分析やフィールドワーク、ワークショップ、デザインなどの技術を基に、社会実験による問題発見と解決手法を提示するなどの実践的学修を進めています。こうして学んだ知識・技術・経験は、行政・企業・NPOを問わず卒業後の活動に役立ち、グローバル・ローカルを問わず地域の文化を理解した豊かな生活につながります。

【授業・講義】

●地域生活史

日本各地の村落や都市では、地域に根差した多様な生活文化が現在も受け継がれながら、それぞれ地域の文化資源として、まちづくりや観光などに活用されています。「地域生活史」の授業では、全国の農山漁村や城下町、東海道の宿場町、京都の山鉾町などといった、形成過程や規模、機能が異なるさまざまな歴史的な集落を対象とし、民家や生業、祭り、それらによって織りなされる文化的景観の歴史や現状について学びます。そして未来への継承の在り方や活用の方法を考えていきます。

地域政策学科/健康・スポーツコース

スポーツで地域貢献できる人材をめざす

健康・スポーツコースのねらいは、少子高齢社会における健康づくりとスポーツ振興の政策や施策を学ぶことです。現代社会においてスポーツには、健康づくりだけでなく、まちづくりや地域経済の活性化の役割も期待されています。こうした中、スポーツを通じて地域社会が抱える課題の解決や地域貢献ができる人材を育成します。そのために、健康行動論をはじめ、スポーツ政策論、健康・スポーツ社会学、スポーツクラブ運営論、スポーツ経営学、アダプテッド・スポーツ論など、健康とスポーツに関する諸理論や科学的知見について幅広く学修します。また、地域貢献活動やスポーツ現場の実態調査、ボランティア体験などの多彩なフィールドワークを実施しています。

【授業・講義】

●スポーツ心理学

緊張したときに深呼吸をして、気分が落ち着いたことはありませんか。緊張で不規則になった浅い呼吸を深呼吸によってコントロールしたことで、リラックスできるのです。このようなリラクセーション技法をはじめとしたメンタルトレーニングを授業で学びます。また、どのような練習方法によって効率よく技術を修得できるかなど、学生自身が実験に参加し、データ収集・分析を通じて基礎を学びます。

地域政策学科/食農環境コース

食の生産と消費を見つめ地域活性化につなぐ

国際的な食料問題、わが国の食料自給率の低下、食の安全をおびやかす生産・流通上の問題、農業後継者不足や農地減少による生活環境・自然環境の悪化、さらに子どもの孤食化まで、食料の生産・消費をめぐる問題は多様化・複雑化しています。本コースでは、こうした問題の解決につながる地域政策の立案・遂行を通して、農業などの一次産業を新たなコミュニティビジネスへと発展させ、ひいては地域活性化に貢献できる人材の育成をめざします。豊橋キャンパスがある東三河および遠州地域は全国でも有数の農業生産地です。この恵まれた環境を舞台として、農業の多様性と、環境維持をはじめとする農業の多面的な機能への理解を深めます。

【授業・講義】

●食品安全政策論

食品は私たちの健康を支える生命に欠かせない絶対必需品です。しかし、残念ながら、自給率が低く、食料・食品生産を他人や他国に依存している現代社会においては、食品安全もまたその大半を他人に、または、他国に委ねるしかありません。「食品安全政策論」では、食品安全が国内的に国際的にどのように確保されているのかを具体的に学んでいきます。とくに、後半では、2021年から全食品関連事業所に対して完全に義務化された食品衛生管理システムHACCP(ハサップ)演習を行います。

問い合わせ先

【住所・電話番号】

名古屋市東区筒井二丁目10-31

入試課(車道キャンパス)

TEL.(052)937-8112(平日9:00~17:00)

【URL】

地域政策学部の主な就職先

■就職者数207名 ■就職率98.6%(就職者数207名/就職希望者数210名)

厚生労働省 静岡労働局、豊橋市、豊田市、浜松市、名古屋市、スズキ、イビデン、クリナップ、住友電気工業、住友理工、ジェイテクト、マキタ …ほか