神奈川大学/工学部の詳細情報

学科・定員・所在地

学科・定員

機械工学科(145名)

電気電子情報工学科(145名)

経営工学科(90名)

応用物理学科(60名)

所在地

1~4年:神奈川

※変更の場合もありますので、学校が発行している資料やホームページにてご確認ください。

工学部の偏差値を見るプロフィール

●3つの分野横断型プログラムを導入。学科を超えた新時代のモノ・コトづくりをめざす

●グローバル化にも対応したカリキュラムで、より幅広い研究をめざす

●未来社会を切り拓くグローバル工学人材の育成

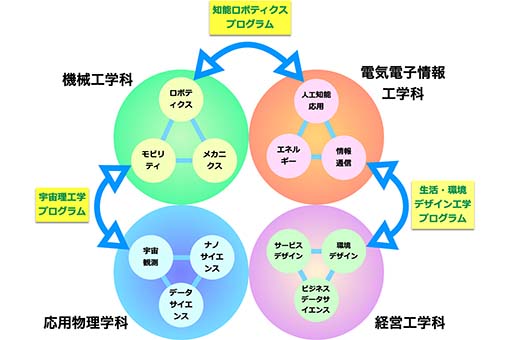

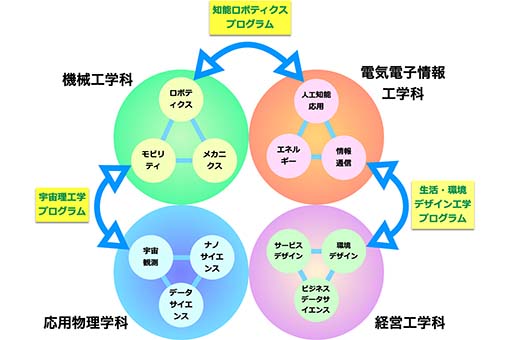

2023年4月に再編した工学部は、持続可能な開発目標(SDGs)の実現や情報技術を応用したポスト工業社会の形成、すなわち新しい魅力ある社会形成に貢献できる技術者を目標に掲げ、未来を切り拓くグローバル工学人材を育成しています。4学科における教育研究に加え、今後、発展が期待されるロボットや宇宙開発、生活・環境分野では、異分野間の融合的な学びが求められるため、学科の垣根を超えた3つの分野横断教育ブログラム(知能ロボティクス、生活・環境デザイン工学、宇宙理工学)を導入。その上で工学部では数学や物理学をベースにした教育研究と情報技術の応用推進していきます。また、「グローバル社会実習」を設置し、世界各国の本校協定校に留学しても4年間で卒業できるカリキュラムを整備。工学部生が留学経験を経て、未来社会を切り拓くグローバル工学人材として世界へ踏み出せるよう支援します。

【キャンパス】

横浜キャンパス

【学生数】

2451名(2024年5月1日現在)

【専任教員数】

教授29名、准教授15名、助教26名、助手4名(2024年5月1日現在)

【大学院】

工学研究科/工学専攻、建築学専攻

機械工学科

【講義・学問分野】

機械工学実習、機械解剖、自動制御、材料力学、CAD/CAM、エンジン工学、ロボット工学、メカトロニクス、衛星システム工学、ロケットエンジン、ロケット工学、グローバル社会実習 など

電気電子情報工学科

【講義・学問分野】

基礎電気数学、プログラミング言語、電気回路、電気電子情報実験、エネルギー工学、無線通信工学、通信ネットワーク工学、技術マネジメント、知能情報学、グローバル社会実習、音響・超音波工学 など

経営工学科

【講義・学問分野】

経営工学総論、プログラミング演習、人間工学基礎、生産管理、企業情報分析、管理会計、経営工学実験実習、ビジネスデータサイエンス演習、製品サービスシステム、UX/UIデザイン、情報ネットワーク、グローバル社会実習A・B など

応用物理学科

【講義・学問分野】

応用物理学入門、情報処理、プログラミングⅠ・Ⅱ、力学Ⅰ・Ⅱ、電磁気学演習Ⅰ・Ⅱ、応用物理学実験、宇宙物理学、観測天文学、衛星システム工学、ロケット工学、ロケットエンジン、ナノ物質科学、知能工学Ⅰ・Ⅱ など

学部の特色

3つの分野横断型プログラムを導入。学科を超えた新時代のモノ・コトづくりをめざす

●学科を超えたモノづくりを行います。

工学部では、3つの分野横断教育ブログラム(知能ロボティクス、生活・環境デザイン工学、宇宙理工学)を用意しています。相互に関係する類似分野で構成され、「数学や物理に興味がある」、「モノづくりに携わりたい」、「情報技術を応用した先端システム開発に興味がある」、「システム、サービスのデザインに興味がある」、「新たな発想で技術を開発してみたい」など、自分の希望に沿った分野+αを学ぶことができます。

知能ロボティクスプログラム

近年のロボットやAI技術の急速な進展に対応するための教育プログラムです。ロボットやAIの設計・製作や制御に必要な機械工学と電気電子情報工学の横断分野を学びます。次世代ロボット・AI開発に必要な知識と能力を備えた人材育成を目的としています。

生活・環境デザイン工学プログラム

サステナブル社会を実現する情報通信の技術力と人間生活の課題解決力の育成を目指して、情報システムや通信・ネットワーク技術、サービスやシステムのデザイン、環境に配慮したマネジメント技術などを横断的に学びます。

宇宙理工学プログラム

ロケットや人工衛星、宇宙エレベータなど機械工学と、軌道上、観測気球や地上からの宇宙観測など応用物理を横断する分野を学びます。この分野の研究は検討や解析中心となりがちですが、実際にロケットの打上げや宇宙エレベータ、観測機器などの研究開発ができます。

グローバル化にも対応したカリキュラムで、より幅広い研究をめざす

新たに「グローバル社会実習」科目を設置。本学の派遣交換留学制度を活用し、在学中に半年程度の留学を可能にするカリキュラムを用意しました。4年間での卒業が可能で、英語能力向上はもとより、 多様な価値感を理解しインクルーシブ社会の構築に貢献するグローバルに活躍できる技術者を育成します。

未来社会を切り拓くグローバル工学人材の育成

2023年4月に再編した工学部では、持続可能な開発目標の実現(SDGs)や情報技術の応用によるポスト工業社会の形成、すなわち新しい魅力ある社会形成に貢献する技術者育成を目標に掲げ、未来社会を切り拓くグローバル工学人材を育成しています。

4学科における教育研究に加え、今後、発展が期待されるロボットや宇宙開発、生活・環境分野では、異分野間の融合的な学びが求められるため、学科の垣根を超えた3つの分野横断型の教育プログラム(知能ロボティクス、生活・環境デザイン工学、宇宙理工学)を導入。その上で工学部では数学や物理学をベースにした教育研究と情報技術の応用を推進していきます。

また、「グローバル社会実習」を設置し、世界各国の本学協定校に留学しても4年間で卒業できるカリキュラムを整備。工学部生が留学経験を経て、グローバル工学人材として世界へ踏み出せるよう支援します。

この学部のことを詳しくチェック

学べること

機械工学科

2023年4月、機械工学科がリニューアル/基礎から新分野までモノづくりを極める

機械工学科では、伝統的な科目と同時に機械解剖、メカトロデザインなど、機械に触れる科目を学んだ上でロボット・AI、宇宙エレベーター、ビークル、ロケット、複合材料、精密加工・工作機械、金属材料、燃焼、熱・流体機械などの研究に取り組みます。

●「モノづくりがしたい」思いに応えるカリキュラム

1年次から「機械工学実習」を設け、機械解剖、メカトロデザイン、メカニカルデザインの授業など、実際に機械に触れながら学べるのが魅力。最初から座学で知識を詰め込むのではなく、実際にモノに触れて「何のために学ぶのか」という疑問や意識を自ら発見しながら学ぶことができます。

●分野横断教育プログラム

先端工学分野で、複合分野の融合が求められています。そこで、23年度からの工学部では、「分野横断教育プログラム」を導入しました。具体的には、副専攻としての知能ロボティクス、宇宙理工学、生活・環境デザイン工学の履修プログラムが設置され、修了すると卒業時に所属学科の主・副専攻の2つの課程修了が認定されます。

●基礎から新分野までモノづくりを極める

1年次で専門基礎科目を学び、2年次には専門必修科目として材料力学、流体力学、機械力学、自動制御など機械工学の主要科目や製図科目などを学びます。3年次からは「宇宙理工学」分野、「知能ロボティクス」分野といった新しい横断分野の科目から興味に応じて学修。4年次には、卒業研究と輪講により実践的に学びます。

●モノづくりを教えてくれる「機械工作センター」

機械工作センターは機械工学科の一部門。ここで主に行うのは金属加工で、たくさんの工作機械が設置されています。入学してすぐの1年次前期から使用するので、最初は本格的な工作機械に圧倒されるでしょう。授業での溶接や精密加工の実習・実験だけでなく、実験用機器類の製作や依頼加工など、多様なモノづくりを学べます。

電気電子情報工学科

2023年4月、電気電子情報工学科がリニューアル/スマートフォンも作れる技術者をめざす

電気電子情報工学科では、発展拡大を続ける先端的領域を学び、電子技術と情報技術を修得します。電気(エネルギー問題)、電子(半導体)、情報(人工知能、データ処理)、通信(高速データ通信)を含む幅広い分野を横断的に学びます。電気・電子・情報・通信という4つの分野を横断的に学ぶことで、実際にスマートフォンを組み立て動かす知識と技術などを身につけることができます。

●電気・電子・情報の知識を身につけ、専門的あるいは分野を横断的に学んでいく

1年次は数学と物理を重点的に学びます。後半から、電気回路、電気磁気学、情報プログラミングの3つの柱を基礎科目とします。 2年次は基礎電気工学や情報処理に必要な技術や確率、統計の基礎などを学びます。3・4年次では分野を横断的に学ぶか、専門分野を絞って学ぶかを選択し、3年次の後半から卒業研究に取り組みます。

●分野横断教育プログラム/「知能ロボティクス」「生活・環境デザイン工学」

3年次からの学科を超えた分野横断教育では、機械工学科と「知能ロボティクス」、経営工学科と「生活・環境デザイン工学」の分野を学びます。人工知能を搭載したロボット作りや、経営やデザインの視点を取り入れた新しいモノづくりに挑戦しながら、問題を発見し、解決する力を育みます。

●生活・環境デザイン工学プログラム

サステナブル社会を実現する情報通信の技術力と人間生活の課題解決力の育成を目指して、情報システムや通信・ネットワーク技術、サービスやシステムのデザイン、環境に配慮したマネジメント技術などを横断的に学びます。

●知能ロボティクスプログラム

近年のロボットやAI技術の急速な進展に対応するための教育プログラムです。ロボットやAIの設計・製作や制御に必要な機械工学と電気電子情報工学の横断分野を学びます。次世代ロボット・AI開発に必要な知識と能力を備えた人材育成を目的としています。

経営工学科

2023年4月、経営工学科がリニューアル/人間を中心とした社会システムをデザインする

本学科では、人間を中心とした持続可能な社会をデザインできる人材を育てます。ヒト、モノ、カネ、情報などといった経営資源を理解して、フィールド調査、データ分析、コンピュータシミュレーションなどの理系の視点から、社会やビジネスの課題解決の考え方や方法を学びます。

●理系の視点で社会やビジネスの課題を解決

社会の仕組みや企業の経営活動、地域活動やボランティア活動に関心がある人に最適な学科です。これまで、活動した経験を持つ人には、さらに視野を広げるきっかけとなる授業や実習が待ち受けています。本学科では、社会に必要とされる理系の視点で社会やビジネスの問題を解決し、社会に貢献できる人材の育成を目指します。

●経営についての幅広い知識と、数理・情報技術を活用した社会課題の解決力を養う

必修科目で経営工学理論、データ分析の手法やプログラミング技術を学び、下記の選択科目群で学修。

A群:グローバルエンジニア…グローバル社会で活躍できるスキルや行動力

B群:経営デザイン…数学や統計学を活用して企業の経営課題を解決する理論や方法

C群:社会デザイン…暮らしやすい社会をデザインする理論や技術

●新しい授業/持続可能な社会を実現する「新しいコトづくり」

ビジネスデータサイエンス演習、システムデザイン演習、プロジェクトマネジメント、製品サービスシステム、UX/UIデザイン、管理会計、金融工学などの科目を設置。ヒト・モノ・カネの視点でビジネスデータを活用し、製品の価値をどう顧客に届けるかなど、顧客の潜在的なニーズからサービスをデザインする手法を学びます。

●生活・環境デザイン工学プログラム

サステナブル社会を実現する情報通信の技術力と人間生活の課題解決力の育成を目指して、情報システムや通信・ネットワーク技術、サービスやシステムのデザイン、環境に配慮したマネジメント技術などを横断的に学びます。

応用物理学科

「宇宙」や「ナノ」の世界を学び技術を応用する

2023年に開設した応用物理学科では、「宇宙」のなぞから「ナノ」の新技術まで、物理学の幅広い応用領域を扱います。宇宙観測、ナノサイエンス、データサイエンスなどの教育プログラムと先端研究を通じて、実験・観測装置の開発、データ解析やシミュレーションなど、ハードからソフトまで幅広く扱える技術者を育成します。物理学そのものを学ぶだけではなく、「技術をどのように応用していくか」という視点がポイントであり、測定・観測技術およびデータ解析手法、新材料の創製、コンピュータシミュレーションや最適化アルゴリズムなど、先端的研究の過程で培われる技術を修得していきます。

●自分の強みを見つけ、得意なことを伸ばしていこう

「宇宙」や「ナノサイエンス」に興味のある人には、ワクワクできる学びが豊富に揃っています。宇宙といっても、地上から宇宙を見る研究、宇宙環境に出て実験する研究など多様な視点、分野があります。またナノサイエンスの分野においても、最先端技術の応用、量子技術など、さまざまな技術や研究に触れることができます。

●1・2年次/理数系の基本的な知識と実験&英語力アップ

物理・数学を中心とした基礎科目に加え、プログラミングやデータサイエンス科目により、理数系の基本的な知識を身につけます。さらに、物理学実験によって、基礎的な実験技術と学術文書の作成技術を学びます。また、コミュニケーションを重視した週2回の英語科目により、グローバル社会でも通用する英語力を伸ばします。

●2~4年次/専門知識を修得し、演習や卒業研究で自立した技術者へ成長

宇宙観測やナノサイエンスなどの分野の科目群を履修し、専門知識を修得します。また、電気・電子回路やシミュレーションの演習、応用物理学実験により、さらに高度な実験・計測技術、情報処理技術とその専門分野への応用。演習および卒業研究では、自らの研究計画を遂行し、自立した技術者としての能力を培います。

●宇宙理工学プログラム

ロケットや人工衛星、宇宙エレベーターなど機械工学と、軌道上、観測気球や地上からの宇宙観測など応用物理を横断する分野を学びます。この分野の研究は検討や解析中心となりがちですが、実際にロケットの打上げや宇宙エレベーター、観測機器などの研究開発ができます。

問い合わせ先

【住所・電話番号】

神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-26-1

入試センター

(045)481-5857(直)