日本大学/理工学部の詳細情報

学科・定員・所在地

学科・定員

土木工学科(220名)

交通システム工学科(120名)

建築学科(250名)

海洋建築工学科(120名)

まちづくり工学科(100名)

機械工学科(160名)

精密機械工学科(140名)

航空宇宙工学科(120名)

電気工学科(160名)

電子工学科(100名)

応用情報工学科(100名)

物質応用化学科(200名)

物理学科(140名)

数学科(100名)

所在地

海洋建築工学科 航空宇宙工学科 交通システム工学科 精密機械工学科 電子工学科 応用情報工学科

1~4年:千葉

機械工学科 建築学科 物質応用化学科 数学科 電気工学科 土木工学科 物理学科 まちづくり工学科

1年:千葉

2~4年:東京

※変更の場合もありますので、学校が発行している資料やホームページにてご確認ください。

理工学部の偏差値を見るプロフィール

●つなげ、示せ、人の力を。未来へ繋ぐ100年の実績。夢を現実にする挑戦がここから始まる

●東京都心・御茶ノ水の駿河台キャンパスに建つ「タワー・スコラ」と国内有数の教育研究施設が集積する船橋キャンパス

●学生たちそれぞれの「挑戦」と独自の教育プログラム「未来博士工房」

大学での学びの後に一人ひとりの夢が社会で実現できるように、1年次から専門的な教育を充実させ、資格取得を視野に入れた実践的な教育を行なっています。日本大学理工学部(日大理工)では、1920(大正9)年の創設以来約24万人の卒業生を輩出し、産業界を支えています。

【キャンパス】

千葉・船橋(1年次全学科[交通システム工学科、海洋建築工学科、精密機械工学科、航空宇宙工学科、電子工学科、応用情報工学科は全学年])、東京・駿河台(2~4年次[土木工学科、建築学科、まちづくり工学科、機械工学科、電気工学科、物質応用化学科、物理学科、数学科])

【学生数】

8,950名(2024年5月1日現在)

【専任教員数】

320名(2024年5月1日現在)

土木工学科

【講義・学問分野】

都市計画、地震・防災、構造力学、地盤や水理、材料、環境、測量実習

交通システム工学科

【講義・学問分野】

公共交通計画、都市計画、鉄道工学、道路空間、環境共生、信号制御、技術士、信号制御

建築学科

【講義・学問分野】

建築デザイン、都市・地域デザイン、構造力学、建築材料、環境工学、都市開発、一級建築士

海洋建築工学科

【講義・学問分野】

海洋建築デザイン、建築・浮体構造、ウォーターフロント、洋上風力発電、津波防災、沿岸環境、一級建築士

まちづくり工学科

【講義・学問分野】

都市・地域デザイン、都市計画、防災まちづくり、景観デザイン、観光計画、福祉のまちづくり

機械工学科

【講義・学問分野】

先進自動車、次世代エンジン、機械加工、デジタルマニュファクチャリング、エネルギー

精密機械工学科

【講義・学問分野】

ロボティクス、AI、メカトロニクス、シミュレーション、エネルギー、医療機器

航空宇宙工学科

【講義・学問分野】

航空機、宇宙機、人工衛星、無人航空機、ジェットエンジン、ロケットエンジン、材料開発、宇宙科学

電気工学科

【講義・学問分野】

情報通信、音響、VR・AI、エネルギー・制御、半導体、光・画像信号の情報処理

電子工学科

【講義・学問分野】

電子回路、計測システム、人工知能、情報処理、高速通信、光・電子物性およびデバイス応用

応用情報工学科

【講義・学問分野】

情報処理、計算機工学、アルゴリズム、ネットワーク、ソフトウェア工学、AI

物質応用化学科

【講義・学問分野】

物質化学、応用化学、材料化学、生命科学、地球環境科学、エネルギー、化粧品・医薬品

物理学科

【講義・学問分野】

プラズマ・核融合、超伝導・物性、素粒子・加速器、宇宙・天文、統計・計算物理、生物物理

数学科

【講義・学問分野】

純粋数学、数理情報、データ解析、アルゴリズム、人工知能、暗号理論

学部の特色

つなげ、示せ、人の力を。未来へ繋ぐ100年の実績。夢を現実にする挑戦がここから始まる

2025年、日本大学理工学部(日大理工)は創設105年目を迎えます。創設以来一貫して、科学と工学技術の力を基礎としながら、社会に役立つものづくりを行う「実務者の養成」を行い、時代の要請に応える人材を育て輩出してきました。理学・工学を幅広く網羅する14学科、大学院理工学研究科は16専攻あり、さまざまな分野で教育研究が行われています。在学生は約1万人、授業及び学生の研究を指導する専任教員は300名以上。学生は3年次または4年次に教員の研究室に所属して専門的な研究を行います。さらに、350名以上の非常勤講師も授業を担当。授業から研究まで、多彩な研究分野で活躍する教員が一人ひとりの学生に合ったきめ細かな教育を実践しています。卒業生数は1学部としては日本最大規模の24万人超。日大理工は私立の総合大学の中で際立った理工系学部の伝統と実績を持ち「エンジニアリングの日大」と言われるほど産業界で大きな存在です。

日大理工には駿河台(東京)と船橋(千葉)にキャンパスがあります。駿河台キャンパスには最新の教育研究環境が整った地上18階地下3階の超高層校舎「タワー・スコラ」があり、船橋キャンパスには東京ドーム6個分の広大な敷地に国内屈指の大型実験施設や最先端の研究施設が充実しています。恵まれた教育環境の中で、学生たち一人ひとりに合った実践教育に力を注いでいます。日大理工には個性あふれる学生たちが集まり、文化系やスポーツ系、音楽系などの59のサークルが2つのキャンパスで活動しています。さまざまな学生生活を通じて将来の交流や人脈につながる多くの先輩や後輩などと出会えます。就職活動では、各界で活躍する卒業生たちが皆さんの将来をサポートしてくれます。100年を超える伝統のエンジニア魂は、ずっと変わることなく未来に繋がる挑戦を続けています。

東京都心・御茶ノ水の駿河台キャンパスに建つ「タワー・スコラ」と国内有数の教育研究施設が集積する船橋キャンパス

駿河台キャンパスに建つ「タワー・スコラ」は、地上18階地下3階、免振・制震などを駆使した高層ビルで、2020年に創設100周年を迎えた理工学部のシンボルです。スコラ(SCHOLA)とはラテン語で学びの場を意味します。地下には各学科の実験施設群、1階にはカフェや大きな開口部から光が差し込む大教室。その上の階には教室そして研究室。最上階には音響実験室も備えています。内部には複数の吹き抜けがあり、明るく過ごしやすい「教育と学問」のための校舎です。近くには、古本屋街、スポーツ用品店、楽器店などが立ち並び、周囲には日本大学歯学部などをはじめ多くの大学が立地している、まさに都心の学生街にあります。秋葉原の電気街や神田の街にも徒歩で行けます。高層階からの眺望がすばらしく、ビル群の先には遠く筑波山も望めます。雨上がりには大きな虹がかかり、夜には東京の夜景も楽しめます。

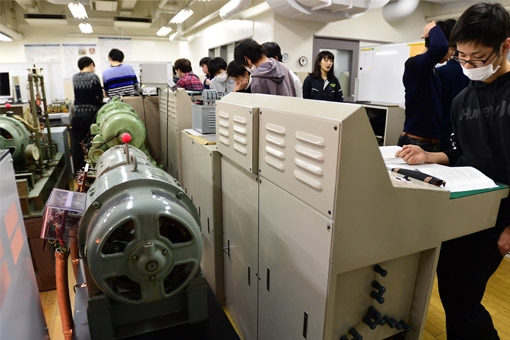

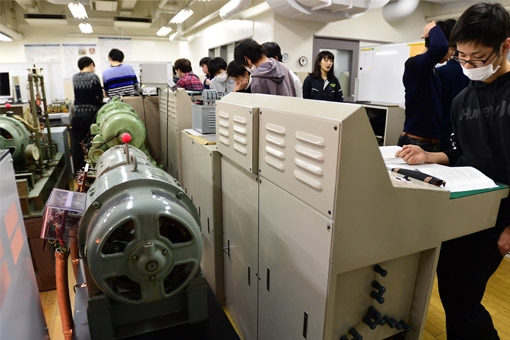

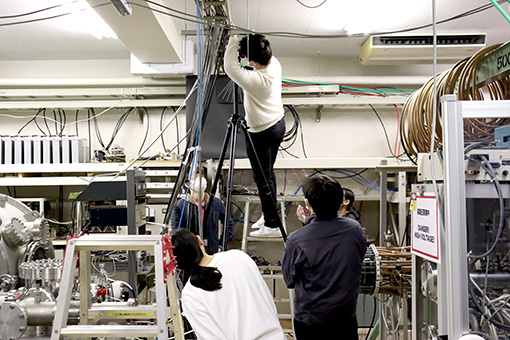

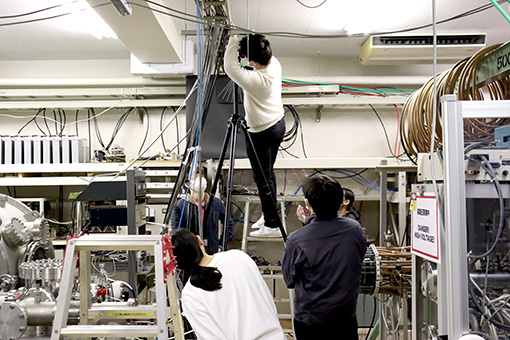

船橋キャンパスには世界に誇る施設群があります。これらの施設は、学生や教員の教育や研究活動の場として、また官公庁や企業との共同研究、受託研究の場として、さまざまな学修や発見の場になっています。例えば、全長618mの交通総合試験路では、グライダーの曳航実験やフォーミュラカーの走行実験他が行われ、大型構造物試験センターでは、圧縮力30MN・引張力10MNの大型構造物試験機や多入力振動試験装置等を有し、さまざまな実験を行うことができます。また、マイクロ機能デバイス研究センターではクリーンルーム、先端材料科学センターには、原子の大きさで物質の構造を知る顕微鏡、総合実験施設テクノプレース15には、海洋波を再現する造波水槽や河川の流れを再現する大規模流水路、人工衛星開発のクリーンルーム等が揃っています。これらの施設を学生自らが考え自分たちの研究で使うことができます。研究施設には、いつも学生たちの真剣な眼差しでいっぱいです。

日大理工の300人以上の専任教員は全て理工系分野などのスペシャリストです。多くの教員がいることは、学生にとって学びの選択肢が多くあるということです。学生にとってやりたい研究が見つかる環境が、日大理工にはあります。教員同士の共同研究も活発に行われ、世界的な研究成果も数多く挙げられています。「できないことは、できる方法をみつけるのがたのしい」と、学生たちも教員も未踏の領域に挑み続けています。

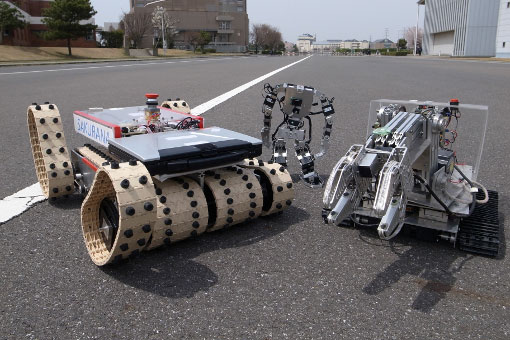

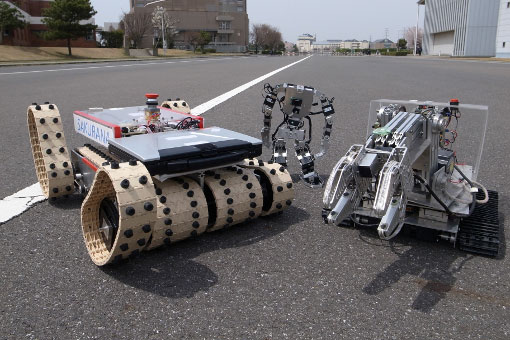

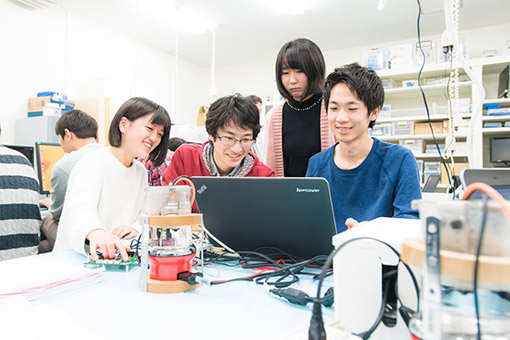

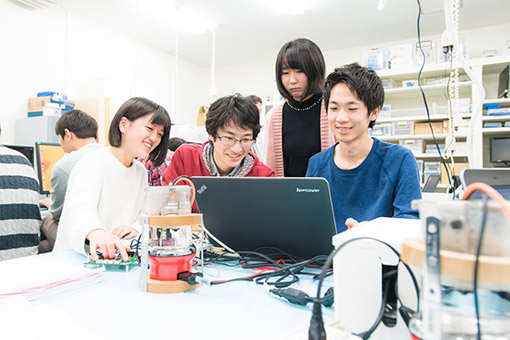

学生たちそれぞれの「挑戦」と独自の教育プログラム「未来博士工房」

日大理工の学生たちは、コンペやコンテスト、学会発表等にチャレンジし、高い成果を挙げています。例えば、建築・都市・デザイン系の学生たちは、さまざまな設計コンペに応募し、グランプリを含む多くの賞を受賞しています。他の系列の学科でも、国内外の学会にて優秀発表賞やポスター賞、優秀論文賞等を数多く受賞しています。さらに、学生たちが開発中の人工衛星が、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の新型補給船「HTV-X」に搭載されて打ち上げ予定です。サークル活動では航空研究会が読売テレビの「鳥人間コンテスト」で最多出場最多優勝を誇り、宇宙エレベーター研究開発チームは、欧州宇宙エレベーター競技会で優勝しています。

こうした学生たちの自発的な学びを支える独自の教育プログラムとして「未来博士工房」があります。これは学生自らの創造・実践を通じた取り組みと、その実現を支援するプログラムであり、各々の学生が持つものづくりの潜在能力の覚醒に大きな成果を挙げています。優秀者には「日本大学理工学部学生博士賞」を授与します。こうした経験が社会に出てさまざまなプロジェクトに取り組む時の大きな力になります。

現在は、「物理学プロジェクト工房」「PC工房」「交通まちづくり工房」「フォーミュラ工房」「航空宇宙工房」「電気モノ・コトづくり工房」「ロボット工房」「ブリッジ工房」の8つの工房があり、ダ・ヴィンチの橋(釘やボルトを1本も使わない組積構造の橋)の上で車を走行させることに成功したり、宇宙エレベーターのクライマーの開発や惑星ローバーの開発をしたりと、学生たちはそれぞれの目標に向かって活動をして、大きな成果を挙げています。昨年度は、学生フォーミュラ日本大会2024で未来博士工房のひとつ「フォーミュラ工房」が主体となって、初のファイナル6進出を果たしました。

この学部のことを詳しくチェック

学べること

土木工学科

安全で豊かな社会環境を創造する理論と実践力を備えた土木技術者に

人々の生活の基盤となるインフラストラクチャ一(道路・鉄道・上下水道・電力・通信・公園など)をはじめ、さまざまな分野でスケールの大きな事業に携わるシビル・エンジニア(土木技術者)を養成します。災害に強い街づくりや人に優しいバリアフリーの街づくりには、幅広い教養と感性が必要です。本学科では、ものづくりの専門技術を身に付けることはもちろん、「人の役に立ちたい」という気持ちを育むことも教育目標の一つです。1、2年次は専門科目の基礎理論を学び、3年次からはより高度な専門科目を通じて実践力を養成する、段階を経て理解度を高めるカリキュラムとなっています。また、3年次には行政機関や民間企業で数週間の就業体験を行う「インターンシップ」や、研究室に配属となり教員や先輩学生と研究に関連する知識を学ぶ「土木工学キャリアデザイン」、「ゼミナール」があります。4年次は3年次までの間に身に付けた基礎力と応用力を結集して卒業研究に取り組みます。

【授業・講義】

プロジェクトスタディ

3年次設置の「プロジェクトスタディⅠ・Ⅱ」は、実社会で行われている高速道路や橋梁の設計、市街地整備などの土木プロジェクトを題材に取り上げ、プロジェクトの計画や管理、構造物の設計法を学生自身が図面を引き、計算を行い、実践的に学びます。2年次までに学んだ土木の専門科目の知識を結集して問題解決に取り組む応用科目の1つです。

交通システム工学科

交通システム関連の先端技術を学び、交通の未来をつくるエンジニアを目指す

交通に関わる知識・能力を備えた技術者を養成する日本におけるパイオニア学科です。環境に優しく、持続可能な交通システムをマネジメントできる技術を身に付けます。エンジニアリングとマネジメントのいずれかのコースが選択でき、交通工学と道路や軌道などの社会基盤を建設する技術を基本として、総合力のある交通技術者を目指します。そのため授業や教授陣は、交通工学を網羅する「交通計画系」、環境や都市デザイン、空間情報などを学ぶ「交通環境・情報系」、交通・都市基盤などを学ぶ「交通基盤系」が用意されています。また、交通システム工学科は日本技術者教育認定機構(JABEE)の認定を受けており、就職に役立つ国家資格の技術士補(建設部門)が卒業時に取得が可能です。さらに、在校生は「未来博士工房(交通まちづくリ工房)」で、学生自身の自由な発想で海外を含めた地域の交通問題に関する社会貢献活動に取り組み、実践力を養っています。

【授業・講義】

「交通流理論」自動車の流れを理論的に学べる!

ゴールデンウイーク、お盆や年末年始などに渋滞が起きる光景をよく見ると思います。なぜ、渋滞が発生するのでしょうか?この現象にはさまざまな要因が考えられますが、一例として下り坂から上り坂にさしかかるなどの原因により発生する「サグ」と呼ばれる箇所で、運転者が気づかないうちに速度が低下し起きる渋滞があります。このように「交通流理論」では、交通渋滞の発生メカニズムをはじめとする自動車の交通流現象や交通事故の発生要因等を科学的・理論的に学んでいきます。

建築学科

多彩な建築分野のスペシャリストのもと、ものづくりの楽しさや喜びを体感する

本学科では、現代の建築・都市開発関連業種における多様なニーズに対応できるよう、建築学の専門領域を網羅するさまざまな分野の研究者や、実務経験豊富な建築デザイナーなど、多彩な教授陣から指導を受けられます。卒業時には一級建築士を目指すことができる実力が身に付くカリキュラムを組んでおり、人と環境に優しい機能性・安全性・造形性を備えた建築物・都市空間を創造できる、幅広い視野を身に付けた技術者・専門家を養成します。1・2年次は建築学を総合的に学び、基礎をしっかり身に付けます。3・4年次には、幅広い建築分野の専門性を深めることを目的として多様な専門科目が設置されています。特に4年次の科目「建築学の実践」では、各専門分野を横断したカリキュラムにより、建築学を総合的・実践的に学ぶことができ、建築の実現に必須な優れた問題解決能力を身に付けます。

海洋建築工学科

地球環境に配慮できる建築デザイナー・エンジニアを目指す

本学科では、陸と海をつなぐ建築デザイナー及びエンジニアを目指すための専門知識を学びます。建築学の基礎知識を修得するとともに、海洋・ウォーターフロントの環境への理解を深めます。また、防災安全性に優れ、かつ多様な建築条件に適用可能な高度な建築工学や、自然環境・景観に配慮した都市・建築計画学を学修し、人と地球環境に優しい都市や建物を計画・設計・施工できる建築家・技術者を目指します。卒業時には「一級建築士」の受験資格も取得できます。

カリキュラムでは、幅広い知識を修得するために「計画系」「構造系」「環境系」の3系列を総合的に学びます。1年次には基礎的な専門科目、2・3年次には建築と海洋空間利用に必要な計画、構造、環境分野の専門科目を学びます。3年次からは研究室に所属しながら、さらなる専門知識の修得とこれを活用するトレーニングを行い、4年次の実践教育である総合演習や卒業研究の基礎を形成します。

就職先としては、多くの学生が建設業界、海洋開発業界の大手企業に就職しています。「建築」と「海洋」のマインドを併せ持つ学生は希少価値です。いずれの分野においても第一線で活躍中です。

【授業・講義】

デザイン演習

建築設計に関する考え方や図面、模型、CGによる建築デザインの表現方法を学び、建築空間の構成や意匠デザイン等、建築設計には欠かせないスキルを修得します。演習では1ユニット15名程度の「少人数制教育」を導入し、建築家の先生による設計教育を行います。学生たちは、設計演習で培った建築設計スキルを発揮し、全国の建築系大学が参加する建築デザインコンペにおいて、毎年優秀な成績を修めています。

まちづくり工学科

美しさ・楽しさ・安全安心を実現するまちづくりの専門技術者に

本学科は、「まち」という多様な生活空間を学問フィールドとして、「美しさ、楽しさ、自然と共生し心豊かに生活できる安全・安心を探求する“まちの総合デザイン”」を学びのテーマに掲げています。これに従い、わが国のまちにおいて、地域固有の魅力を生かし、輝きを持たせるために必要な基本理念、基礎知識、そして、まちの持続的発展をさせるための計画手法、あらゆる人にやさしいまちの空間構造、災害に強い構造物の設計手法などを学びます。

学問体系は、まちづくりのための空間設計法である「まちづくり工学の基礎系」「社会基盤系」「都市・建築系」をベース科目として学び、次いで、まちづくり工学科のカリキュラムの特長である3つの柱「環境・防災系」「景観・観光系」「健康・福祉系」をバランスよく学びます。各学問群は実務社会とのつながりが深いことから、「理工系キャリアの育成系」(外部講師を招いた講義の受講や就業体験)及び「まちづくり技術の実務実践系」(社会で活躍している実務者が非常勤講師として授業に参画)において、学んだ技術が社会においてどのように役立つのかを自らの経験を経て理解します。そして、まちづくり工学の学問群の理解の集大成として、「総合実践系」を学びます。

機械工学科

幅広い知識と実体験に基づく総合力で、新たな価値を創造するエンジニアを目指す

本学科では、講義と演習において、物体の運動、制御、変形、熱、流れ、材料に関する力学系の基礎工学を、学生が納得いくまで学ぶことができます。自動車などの輸送機械、工場で活躍している工作機械、人の命に関わる医療機器など、ありとあらゆる機械の設計・製造・運用について学びます。ものづくりに必要な基礎学力や技術はもちろんのこと、大量のデータを取り扱うツールとしてのプログラミングの知識、機械エンジニアとして必要な電気、計測に関する知識の修得にも力を入れています。「機械力学・制御工学」「材料力学」「熱工学」「流体工学」「機械加工学」の5系列からなるカリキュラムは、年次ごとに導入的な内容から、基礎教育、専門教育と科目の内容がステップアップしていき、卒業するまでには、システム全体を把握する能力や、高い解析能力などが身に付きます。また、学生自らがフォーミュラカーを設計・製作する「未来博士工房(フォーミュラエ房)」の活動支援も行うなど、充実した教育・研究環境が整備されています。

【授業・講義】

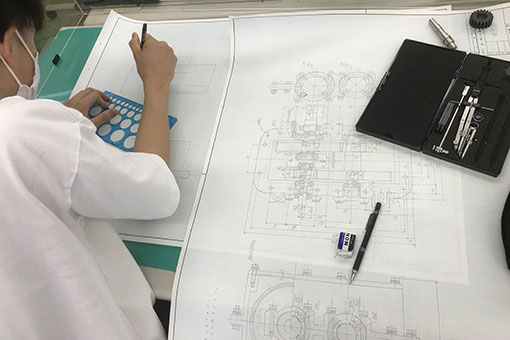

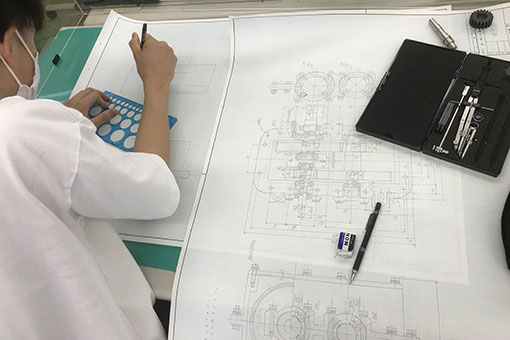

機械設計製図 I・II、機械工作実習

機械工学科では、1年次から2年次にかけて、機械設計製図を学びます。1年次には、国際規格に対応した図面の読み描きを基礎から丁寧に学びます。2年次になると、機械系の専門科目である「機械力学」「材料力学」「流体力学」「熱力学」「加工法」「機械要素」などを学びながら、一人ひとりが減速機と呼ばれる機械を設計して図面に仕上げます。減速機とは、入力された動力を、目的の回転数に減速して出力する機械です。入力軸や出力軸の太さ、歯車の幅、歯の形状、ベアリングの耐久性など、実際の機械製品として必要な基本性能を満たすように強度計算などを行い、減速機を設計します。また、設計した減速機について、組み立てた際の図面(組立図)と、構成部品ひとつひとつを作るために必要な図面(部品図)を作図します。1年次には1人一台の工作機械を使用して行う工作実習が設計製図と並行して行われます。溶接、鋳造など他の大学では行えない加工をも経験し、実習を通して作れる図面、作りやすい図面とは何かを体得します。これらの一連の経験を通じて、機械設計者・開発者として高性能な機械を生み出すための基礎力を身に付けます。

精密機械工学科

機械分野、電気・電子分野、情報分野を融合した学びで新たな価値を創造する

本学科では、機械分野(メカニクス)、電気・電子分野(エレクトロニクス)、情報分野(インフォマティクス)の各分野をバランスよく学び、これらの基礎知識と技術を応用して、ロボティクス(ロボット工学)に代表される自動化技術、超小型機械であるマイクロマシンや微細加工技術分野などに対応できる専門知識・技術を兼ね備えたエンジニアを養成します。本学科は、「システムに強いメカトロニクス(機械工学と電気・電子工学を合わせた技術)技術者養成」に重点をおいたカリキュラムを構築。入学後すぐに小型ロボットを製作して競技会を行うなど、工作実習・実験の機会を多く設けているほか、プログラミングやグラフィクスなどの情報技術も学びます。また、精密機械を製作するための設備が整った「マイクロ機能デバイス研究センター」や、次世代ロボットの技術開発や学生プロジェクトを展開する「未来博士工房(ロボット工房)」など、授業で学んだ知識を生かしながら、次世代の新しい機械を実際に製作できる、実践的な教育、研究環境が整備されています。

【授業・講義】

ロボット工学I・II

ロボッ卜工学Iでは、ロボッ卜を製作するために必要な各種モータやセンサ、それらを接続してフィードバック制御を行うための組込み型マイコンの基礎など、主にハードウェアについて学修します。

ロボット工学IIでは、ロボッ卜マ二ピュレータや移動ロボッ卜に所望の動作をさせるために、その機構に基づいた、幾何学的関係である運動学や、それに基づいて目標値や制御量を算出する手法について学修します。

この科目で得た知識は、ロボットだけでなく、コンピュータ制御が必要な「システム系」と呼ばれるクルマや工作機械、携帯電話やテレビなどの各種電子機器などにも、幅広く応用することができます。

航空宇宙工学科

航空宇宙分野で活躍できる高度な研究・開発能力を身に付ける

航空宇宙工学は、航空機、ドローン、ロケット、人工衛星、宇宙探査機などの『空』や『宇宙』で利用するシステムの設計・開発・運用を扱う工学分野です。工業力学、材料力学、熱力学、流体力学の4力学を基礎として、これらのシステムを総合的に理解するための基本知識を身に付けます。また、専門科目、コンピュータ解析、風洞実験、グライダー実習、シミュレータ演習、低学年からの研究室体験を通じて、実践的な研究基盤を築きます。卒業研究では未知の課題に取り組み、問題発見・解決能力を養います。講義以外では、人力飛行機、人工衛星、飛行ロボット、ジェットエンジン、ロケット、宇宙科学をテーマとした航空宇宙工房があり、設計・製作から実証までの一貫した研究・開発活動に参加できます。航空宇宙工学科で学修した知識と経験を生かし、卒業後は、航空宇宙分野に限らず幅広い分野で活躍することができます。

【授業・講義】

航空宇宙力学シミュレーション

4系列(動力学・制御工学、構造・材料工学、熱工学、流体工学)の実践例を通じて、コンピュータ・プログラミングとAIを活用した解析手法と情報技術の基礎を修得します。各系列の力学シミュレーションの基本を学び、専門科目で培った知識の実践的応用力を養います。講義で身に付けたシミュレーション・解析技術は、卒業研究から就職後の実務において幅広い活用が期待されます。

電気工学科

幅広い視野をもつ社会を支える電気技術者の養成

1928年創設の本学科は、約2万9000人の優れた卒業生を輩出する実績を誇ります。Energy、Communication、Electronicsを基軸に、エネルギー・制御、通信・情報・音響、材料・エレクトロニクスなど広範な分野で横断的に教育・研究を展開。共通テーマ「見る・触る・作る・考える・発想する」を掲げ、4年次までの実験科目を通じて感性と創造力を養います。経済産業省及び総務省による国家資格の認定校で、電気主任技術者、電気通信主任技術者、陸上無線技術士等、所定の科目修得により申請で各資格が得られます。

【授業・講義】

電気⼯学実験科目

各学年に設置された電気工学実験は、各学年で学ぶ専門教育科目とリンクする内容となっており、講義科目だけでは理解が難しい電気に関する諸現象も、無理なく体得して学修することができます。また、実験と理論との相乗効果により理論の定着を図りながら、電気技術者にとって必要な感性と創造力を身に付けることもできます。

1年次は電気工学の基礎的な物理現象を少数グループの実験で確認し、コミュニケーション力を身に付けます。

2年次以降はより高度な電気回路・電磁気学の理論や電子回路設計、エネルギー・制御工学、光学、音響工学のほか、コンピュータプログラミングによる解析と計測等を通して、実験レポートの書き方や考察力を身に付け、卒業研究では未知の課題を解決するための取り組み方法を修得します。

電子工学科

ハードウェア・ソフトウェアの両面から学び、超スマート社会の実現に貢献する

先端電子工学は、我々の生活を便利で豊かにする超スマート社会を実現するための技術です。IoT(Internet of Things)、センサー、AI技術、次世代通信技術が豊かな未来を創造します。本学科では、スマートフォンやパソコンに代表される電気で動作する全ての電子機器・家電・機械を未来の形に進化させます。そのために、「電気電子回路/センサー」「新素材/応用物理」「情報処理/計算科学」「通信ネットワーク」を柱に「ハードウェア」「ソフトウェア」の両面から基礎と応用を学びます。

1・2年次では、物理・数学を中心に電子工学・情報工学の基礎を徹底的に学修します。「未来博士工房(PC工房)」による教育プログラムでは、少人数教育、自由企画実験、課題解決型プロジェクト実験などを通して、社会に通用する自律性・実行力・リーダーシップ能力・計画力・創造力・柔軟性・協調性・プレゼンテーション能力・論理的思考力を大きく高めます。

約3割の学生が卒業後、大学院に進学し世界に舞台を移します。そのため1年次からTOEICの全員受験を実施し、国際コミュニケーション能力の増強も図っています。

【授業・講義】

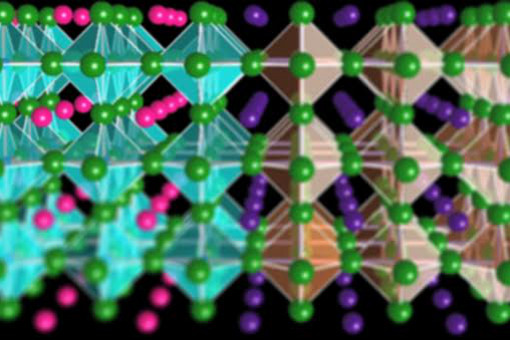

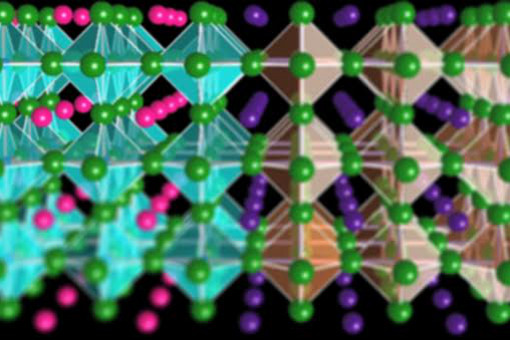

基礎電子物性・電子物性工学

あらゆる新規の電子技術や電子機器は、新素材の発見・発明、デバイス作製技術の高度化が根源になっています。それらを実現するためには、物質の成り立ち、構造、特性を深く理解することが必要です。本授業では、高校で学習する物理・化学の基礎的知識を復習するとともに、結晶構造及びその周期性、結晶結合、原子・電子・波動の振る舞い、電気特性、熱伝導特性、半導体の基礎を勉強し、最新の物性物理や半導体物性工学、デバイス作製技術修得への橋渡し的な役割を果たします。

なぜ電気を流す物質(金属)と流さない物質(絶縁体)があるのでしょうか?なぜ塩は水に溶けるのに、火であぶっても溶けないのでしょうか?半分導体の半導体が、なぜこれほどまでに現代の電子技術を支えているのでしょうか?みなさんも一緒に考えてみましょう。

応用情報工学科

ソフトウェアのものづくりを学び、快適で豊かな社会を創造する技術者に

本学科は、情報工学に特化した学科です。情報システムに必要なコンテンツを生み出す「情報処理」、マルチメディアをはじめとする情報を安全・確実に伝える「ネットワークシステム」、快適な生活を支えるIoT機器や各種デバイスを制御する「組込みシステム」の3分野の教育研究に取り組み、社会で活躍する技術者・研究者を養成します。

授業では、C言語やJavaなどのプログラミング、情報数学、計算機工学などの基礎分野から、人工知能、データベース、コンピュータグラフィック、ネットワークシステム、組込みシステムなどの応用分野まで学べます。そのほかにも、情報工学実験やプロジェクト実習など、より実践的な情報工学に関する教育も行います。このようなカリキュラムにより、幅広い情報工学の知識のほかに実践力を身に付け、問題解決能力を兼ね備えた、人間性豊かな人材を養成します。情報技術に関する国家試験や資格試験の支援、公務員や教員就職の推奨も行っています。

【授業・講義】

プロジェクト実習

データベースを使った情報処理システムやネットワークシステム、組込みシステムなどの構築をテーマとして、グループで実施するプロジェクト型の演習です。演習テーマの企画、立案からテーマ目標の達成度評価まで、企業での研究開発に近い作業を経験することができます。実際にモノを1から作り、全てを経験することによって、プロジェクトを進めるために必要な役割分担とそれに伴なう責任と協調性を修得。それぞれの柔軟なアイデアと、それに組み合わせる総合力、企画したテーマを完成させるためにもっとも重要な問題解決能力なども身に付けることができます。

物質応用化学科

高い専門性と幅広い視野を身に付け、未来の世界を創造する化学技術者になる

化学は、「地球環境問題の解決」「持続可能な未来の構築」といったグローバルな課題から、「新材料の創製」「化粧品や医薬品の開発」まで、あらゆる分野の課題を解決するための基礎となる学問です。化学を扱う本学科のカリキュラムは、物質の性質や化学反応などの「基礎」を学ぶだけではなく、新材料の「応用」までの実践的知識や技術を修得できることが特長です。

1年次には有機化学、無機化学、物理化学、及び生命科学の幅広い分野の基礎を固め、2年次以降はより専門性の高い科目を多く設置しています。また、座学で学んだ化学反応や生命現象を、充実した実験・実習で体験することにより、実学に基づいた知識を得ることができます。

3年次後期には、配属された研究室にて「研究基礎実験」を行います。そして4年次にはさらに「卒業研究」を進め、実験で得た結果をまとめて発表するためのスキルを修得します。

【授業・講義】

専門化学実験I~VI

少人数のグループで、有機化学、無機化学、分析化学、化学工学、高分子化学、及び生命科学の各分野について、化学系の大学生に求められる実験手法を基礎から応用まで、講義科目と関連付けて体系的に学びます。さまざまな化学物質を合成するだけでなく、物性の測定や構造解析、タンパク質や核酸などの生体高分子も扱います。1つの分野に限らず、近年研究・発展の著しい複合領域を視野に入れた、より実践的な科目となっています。この授業で学んだ実験手法や考え方が、企業で開発研究を行ううえでの礎となります。

物理学科

論理的思考力と実験や観測、情報処理のスキルを養い、幅広く活躍できる人材に

物理学はあらゆる自然科学の基礎であり、現代の科学技術の基盤をなす学問です。本学科はその基礎学力を身に付けることを第一の学修目標としています。物理学に必要な数学の能力や実験・情報処理の手法を修得しながら、物理的な思考法を養います。基礎学力を確かなものにした後、それらを有機的に関連付けて応用する力を身に付けます。

1グループ2名で物理学の諸現象を実験を通して学ぶ「物理学実験I・II」や、少人数のチームで原理の学修から装置の設計・製作、測定、考察までを自主的に進める「未来博士工房」の「物理学プロジェクト実験」など、アクティブな演習の多さも特長です。

研究者や専門的職業など多様な進学志望に合わせ、「学究」「工ンジニア」「情報技術者」「公務員」「教職」「学芸員」、文系職を目指す「物理教養」の7つの履修モデルを参考に履修内容を選択します。4年次には研究室に配属され、核融合や実験室天文学などの大規模実験、素粒子論や宇宙物理など、多岐にわたる専門分野からテーマを選び卒業研究に取り組みます。

【授業・講義】

物理学プロジェクト実験

物理学で学んだ理論・実験・情報処理の知識やスキルを定着させ、さらにそれらを結びつけ、応用する能力を身に付けるため、3年次後期に設置された実験科目です。

学生は、4人程度のチームに分かれ、半年間かけて、それぞれの研究テーマに取り組みます。研究テーマは、高温超伝導や大気圧プラズマによるガン治療など理学・工学の幅広い分野にわたり、得られた研究成果には学会での発表や特許出願された例もあります。

数学科

純粋数学と情報数学を同時に学び、高度情報社会を担う先端分野にも挑む

本学科は、「代数学」「幾何学」「解析学」などの純粋数学と、「数理情報論理学」「アルゴリズム数理」「コンピュータグラフィックス論」などの情報数学の両方を学べる、全国でも珍しい力リキュラムを組んでいることが特長です。学生一人ひとりにノートパソコンを4年間貸与し、学科内の通信網との常時接続を可能にしています。そうした環境下で、整数論、位相幾何学、偏微分方程式論といった伝統的な数学理論の先端研究だけでなく、諸現象のシミュレーション、アルゴリズム理論、人工知能、情報可視化、グラフ理論といったコンピュータ上で展開される数学の研究も行っています。

また、教員による学生のサポート体制が手厚いことも本学科の特色です。4年次には少人数制の研究室に所属し、ほぼマンツーマンに近い指導を受けることができます。進路や生活指導を含んだ熱心なケアも行われます。教員志望の学生が多いため、そのバックアップにも力を入れています。

【授業・講義】

豊富な演習・実習で現代数学とコンピュータの基礎をじっくり学ぶ

数学科では2時限続きの講義が多数あり、理論の学修だけでなく演習・実習に取り組むことで内容の深い理解に繋げています。1・2年次では大学数学の基礎である微分積分学・線形代数学を「微分積分学A・B・C・D」「代数学幾何学A・B・C・D」でじっくりと学びます。計算に習熟するだけでなく、数学のさまざまな概念を論理的に厳密に理解することを行います。これらの科目は、現代数学の土台であるとともに、人工知能やデータサイエンスといった情報数学を学ぶうえで欠かせない内容です。

さらに、「コンピュータ概論」「ソフトウェア概論」では、パソコンの初歩的利用法から始め、プログラミングができるようになるまで、じっくりとパソコンの使い方を修得します。3年次では、自身の興味に応じて、抽象代数学・微分幾何学・ルベーグ積分論・複素関数論・数値解析学などの先端数学の基礎理論を学び、4年次の卒業研究に備えます。

問い合わせ先

【住所・電話番号】

東京都千代田区神田駿河台1-8-14

駿河台キャンパス 入試事務室(アドミッションズオフィス)(03)3259-0578(直)

千葉県船橋市習志野台7-24-1

船橋キャンパス インフォメーションセンター (047)469-6249(直)

【URL】

理工学部の主な就職先

大林組、鹿島建設、関電工、清水建設、積水ハウス、大成建設、TOPPAN、三菱ケミカル、日立製作所、三菱電機、日産自動車、本田技研工業 …ほか

理工学部の就職・資格情報を見る